Par Jacques Roux

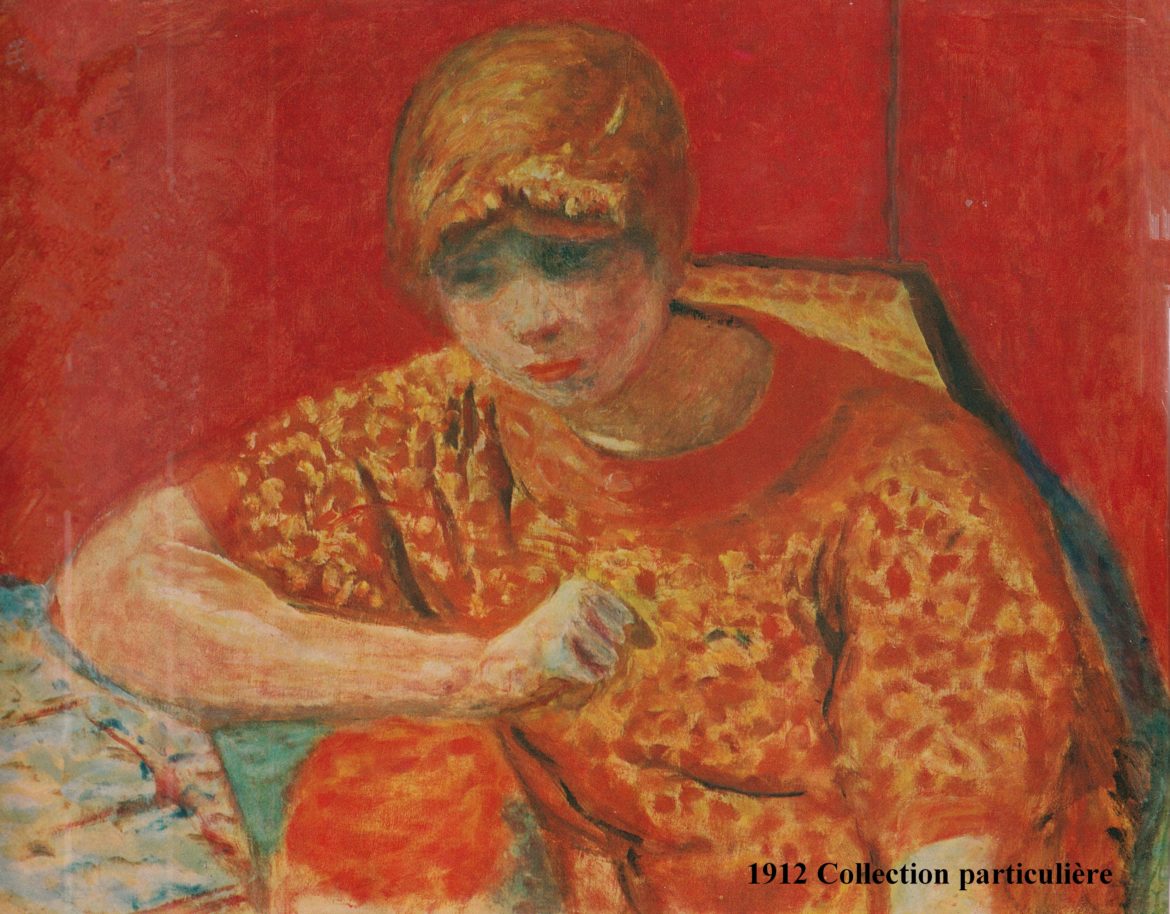

Un tableau n’existe que lorsqu’on le regarde. Cette lapalissade n’en est pas vraiment une : il ne suffit pas de jeter un œil et de se dire que « oui, ma foi, pas mal », ou « non, vraiment, ça ne me plaît pas ». Pour que le tableau existe il faut qu’il devienne sujet de préoccupation et nous pousse à le questionner : « qu’est-ce que… ? – « Pourquoi ? », et tout autre question renvoyant à ce qu’il donne à voir. Je précise que si les interrogations touchant aux significations, aux symboliques, à l’historique de l’œuvre (histoire et histoire de l’art) sont légitimes, elles ne doivent pas faire l’impasse sur le travail initial, stricto sensu visuel. Qu’est-ce que je « vois ? » est le point de départ obligé. Nombre d’ouvrages « savants » oublient cet impératif absolu ; pour n’en citer qu’un, même s’il a une vocation pédagogique, « Apprendre à lire les images » (paru chez Flammarion) oublie plus d’une fois l’étude approchée de ce qui apparaît, privilégiant l’apport de données contextuelles (l’époque, l’auteur, les questions de style, etc.).

A Saint-Vérand (38), parmi les cinq copies de maîtres (datant du dernier tiers du XIXème siècle) déjà évoquées sur ce site, il en est une dont l’approche fut hésitante. Certes, et plus que ses quatre voisines, j’avais consacré du temps à la contempler, mais cette peinture pourtant si simple, une Nativité, des bergers en adoration, commença par fuir devant mon regard. Il est vrai qu’elle avait quelque chose de particulier qui troublait la perception. Je savais qu’il s’agissait d’une copie, mais, à la différence des quatre autres peintures, je ne connaissais ni l’auteur de son modèle, ni le tableau qui avait été recopié. Une copie sans original c’est une double problématique : que montre ce tableau (la copie) ? Ce qu’il montre est-il fidèle à l’original ? Pour chacune des autres copies la démarche avait été simple : après avoir contemplé et étudié l’original, l’étude de la production du copiste livrait en même temps la nature même de la copie et son rapport, plus ou moins fidèle, à son modèle. Ici je plongeais dans une œuvre « en soi » dont, sans en avoir conscience, la contemplation me laissait espérer l’accès à son autre, son modèle, l’original. Le double examen des quatre autres copies : celle de l’original puis celle de la copie se réduisait ici à un seul. Or, en explorant la copie de « L’adoration des bergers », j’éprouvais, sans que ce soit clair et verbalisé, l’illusion de rencontrer l’original. Ce qui bien sûr ne pouvait être le cas lorsque, partant d’une copie je revenais à son modèle : tous les changements, fussent-ils les plus nuancés, me sautaient aux yeux. Ici j’étais malgré moi conduit à confondre ce qui m’était donné à voir et ce qui m’était masqué (la logique de l’original). Avec, au bout du voyage, le risque d’une confrontation cruelle entre le postulat et la réalité avérée (du modèle). C’est cette expérience, somme toute utile pour prendre conscience entre autres de quelques opérations mentales susceptibles d’interagir avec la pure et simple perception des sens (dans ce cas la vue, mais il en est ainsi avec tout autre sensation, de l’ouïe au toucher), ma confrontation avec « L’adoration des bergers », copie sans modèle présente dans le chœur de l’église de Saint-Vérand (38), que je souhaite évoquer ici.

POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUER SUR L’IMAGE