Par Jacques Roux

Vie des villes et vie des champs

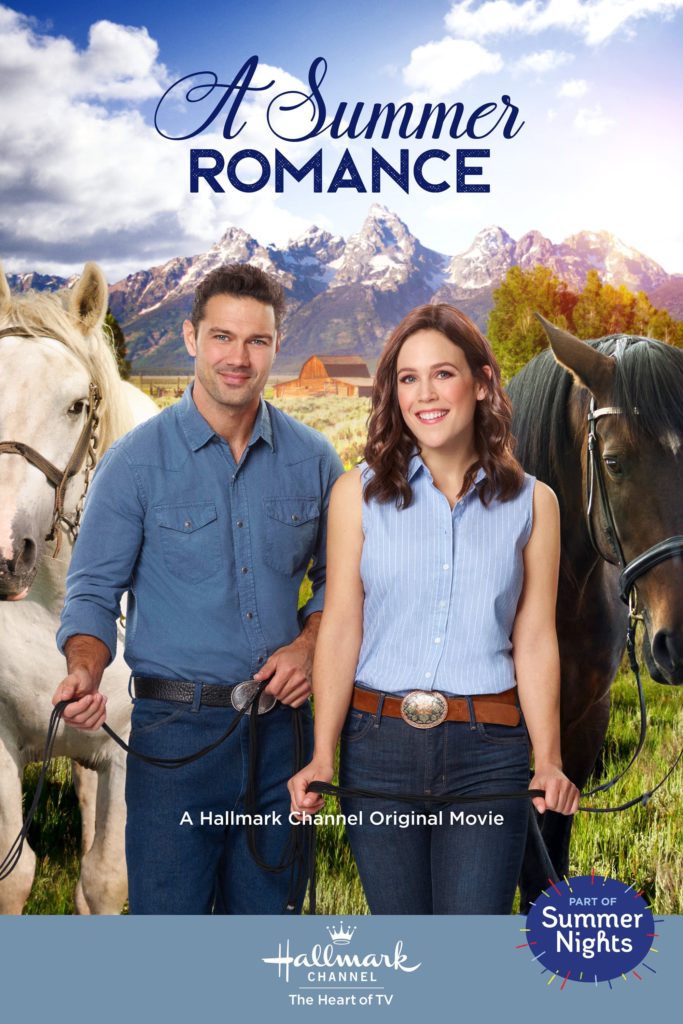

Des Etats-Unis, nous avons la tête envahie de clichés. Tuniques bleues, Indiens, cow-boys, ceci pour le passé, et pour aujourd’hui, les villes tentaculaires, les buildings, une vie agitée, des personnes affairées, le monde des affaires, justement, et du « dollar-roi » pour utiliser un cliché non dénué d’un arrière plan politico-idéologique. Il suffit de visionner deux ou trois des romances (de Noël ou d’une autre saison !) pour voir cette imagerie voler en éclat. Le passé, nous le retrouverons à l’occasion dans la nostalgie ou la mémoire des personnages, mais pour le reste… Non que ne soit effective la présence de gigantesques mégapoles, non que soit contestable la réalité d’une économie agressive, mais parce que nous sommes confrontés à d’autres images. Celles de campagnes paisibles, de petites villes perdues « au milieu de nulle part » selon une formule souvent reprise dans les dialogues. L’agriculture, l’élevage, les forêts, les activités dites « de pleine nature » font partie du cadre quasi permanent de ces romances télévisées. Dont l’un des thèmes majeurs, sinon le thème central, est celui de la tension entre « grande ville », connotée artificielle, dévoreuse de temps, d’énergie, de spontanéité, et vie rustique, protectrice des individus et de la nature. La plupart du temps l’héroïne ou le personnage central sont envoyés, du haut du building où ils travaillent, dans une contrée lointaine, afin de régler au plus vite, et au mieux des intérêts de leur boîte, un litige économique. Il s’agit d’un terrain qu’un particulier ne veut pas vendre, et qui bloque un projet grandiose (parc touristique, golf géant, hôtel de luxe) ou d’une entreprise qui peine à survivre et qu’il faut liquider au plus vite pour récupérer le capital et les locaux, ou de tout autre enjeu du même acabit. Sur place, nos « liquidateurs » sont d’abord accueillis avec confiance et amitié parce qu’on suppose qu’ils viennent chercher des solutions au problème, avant que la suspicion ne s’installe. Puis le temps passe, multipliant les conflits et, dans le même temps, les petits gestes, les mains tendues de part et d’autre. Car ces petites romances (« à la qualité discutable », dixit Cédric Melon) ont l’art de donner chair à des intrigues cruelles et tranchantes comme le rasoir : contre la logique de l’argent s’installe doucement la complexe et plus aléatoire logique des relations humaines, faites d’appels, de refus, de rencontres, de brutalité et de signes amicaux. Le temps joue son rôle et le charme insidieux d’une contrée avec ses paysages, son atmosphère, son intensité, éveille peu à peu l’intrus à la plénitude d’un univers que la décision qu’il était venu signifier aurait pu réduire à néant. « Coup de foudre à Big Montain » résume à lui seul toutes ces données : Ryan Paevey, brillant entrepreneur New-Yorkais vient acheter un ranch endetté pour installer en ses lieux et place un centre de loisirs de luxe. Il se heurte à Erin Krakow (également coproductrice du film) qui ne veut pas céder son bien, sinon pour un centre d’initiation à la vie du ranch et de la région. On devine que le businessman deviendra, dans le décor impressionnant du Montana, le plus fringant et le plus sincère des cow-boys.

Traditions et histoire

Il faut ajouter que ces petites romances (à la qualité… etc.) nous rappellent incidemment que nous avons affaire à un pays dont l’histoire ne remonte pas comme le nôtre à des millénaires. La notion de « racines » qui encombre nos réflexions et les propos des moins lucides de nos politiques, n’a guère de place dans un pays qui, en tant que tel (les USA), n’a pas trois siècles et dont la mémoire se parcellise selon que l’on appartient à la communauté indienne, noire, ou des migrants. Le « passé » lorsqu’il est évoqué, et il l’est souvent avec émotion, n’a aucune mesure avec le nôtre : dans « La recette du coup de foudre » Nikki Deloach et Dylan Neal (par ailleurs producteur délégué et coadaptateur du roman original) héritent d’une pâtisserie datant de 1947. D’abord destinée à la vente à un entrepreneur immobilier, elle est prise en charge par les héritiers décidés à redonner à « ce témoignage historique de la cité » son lustre d’antan, héritiers aidés en l’occurrence par un organisme chargé du patrimoine, et la mairie.

Dans « Les racines de l’amour » c’est un chêne qu’Ashley Williams (par ailleurs productrice déléguée), chargée des parcs et de l’animation de sa ville, va chercher à protéger : on doit l’abattre car ses racines risquent d’abîmer les canalisations d’eau. Or ce chêne « est l’âme de la communauté », son confident, son protecteur et sa mémoire.

Les liens sociaux

Plus généralement, il semble que tout soit prétexte à constituer un lien communautaire. Dans « L’amour à la carte » Taylor Cole est dépêchée dans son village d’enfance pour signifier au restaurateur, dont l’enseigne vient d’être rachetée par une chaîne, qu’il devra abandonner sa carte, organisée et improvisée à partir de la production locale, pour faire consommer les produits et les plats proposés à tous les restaurants de la chaîne, où qu’ils se trouvent. On conçoit qu’il ne s’agit pas ici seulement de cuisine, mais d’une réflexion sur l’identité, non seulement d’un groupe social mais aussi d’individus. Ainsi le « chef » du restaurant se verrait-il réduit à la fonction de « réchauffeur de plats », si le projet allait à son terme. Quant au propriétaire, qui n’est autre que le charismatique Andrew Walker, ancien petit ami de la tortionnaire qui veut modifier sa boutique de fond en comble, il n’entend pas abandonner le poisson de l’étang qu’il peut aller pêcher juste avant le repas, ni les légumes de ses jardins, ni le principe d’une cuisine dont l’eau qu’il récupère à une source qui lui est chère est « l’ingrédient secret », tant elle est pure et charrie avec elle « l’âme » du pays. Lorsqu’on regarde ces films sans œillères, on s’aperçoit que la trame amoureuse, avec ses détours, n’est que le fil conducteur qui permet d’exploiter un tout autre filon : dans ceux que je viens de citer (on pourrait multiplier par dix les exemples), le vrai sujet se tient à l’arrière plan. Et le baiser final, que j’ai évoqué dans l’article du 27 septembre, n’est que symbolique : il rend compte d’une autre victoire, celle d’une collectivité confrontée, elles le sont toutes, à l’égoïsme et à l’indifférence de ses membres et à une entité extérieure qui vient toucher à un élément dont elle prend conscience qu’il résume et conforte sa propre existence et sa dignité.

Dans certains films, autant d’items révélateurs d’un système social et de ses conséquences, le bien menacé sera la maison d’un écrivain (comme dans « Une idylle en héritage » : la « maison Monroë » qui est « l’âme de la ville »), une bibliothèque populaire, un centre d’aide aux plus démunis, une cantine sociale (thèmes récurrents)… Dans « Coup de foudre sur une mélodie de Noël », LeAnn Rimes (par ailleurs coauteur et interprète des chansons originales et productrice déléguée) en tant que « conseillère d’administration intérimaire » vient inspecter les finances d’une école locale et, pour en équilibrer le budget, propose la suppression des classes d’art et de musique. Du coup elle provoque (et va accompagner) le sursaut d’une partie de la population qui prend soudainement conscience que ce type d’enseignement n’est pas du « superflu », mais le socle du processus d’éducation et d’intégration.

Les fondateurs

Dans nos campagnes, on entend parler des « Anciens », qui ont percé tel chemin, aménagé tel secteur du village, perfectionné un procédé de culture… Dans ces téléfilms, ce sont les « Fondateurs » qui sont évoqués. Fondateurs des premières maisons, du village lui-même, parfois bien plus : dans « Trouver l’amour à Valentine », on parle avec émotion des « premiers colons » dont « les traces des chariots » qui les amenèrent restent encore visibles. Pour certains la route s’arrêtait subitement et leurs tombes jalonnent le chemin. Ailleurs il est question des fondateurs de « Thanksgiving » et de bien d’autres fêtes dont certaines sont nationales, d’autres plus spécifiques à un Etat, une région, un village. Visionner une romance c’est pénétrer dans l’intimité de populations lointaines, soudées par des traditions, festives ou non, dont on peinerait à imaginer l’existence et qui imposent leur tranquille assurance de fédératrices. Ainsi le « Festival des fermes en fête » des « Racines de l’amour », ou le « Concours de barbecues » (à Red Rock, Texas !), dans « Les braises d’une romance »…

Les petits riens

Mais il y a plaisir aussi à découvrir des pratiques plus intimes, ces manières de faire dont on ne mesure pas toujours qu’en les partageant avec autrui elles constituent une sorte de tissu coutumier qu’un œil extérieur pourrait examiner comme l’ethnologue les mœurs d’une peuplade jusqu’ici coupée du monde. Il est vrai que nous contemplons les séquences, brèves et anecdotiques, qui les dévoilent, plus en voyeurs qu’en scientifiques. Ainsi y a-t-il une petite gêne à regarder, films après films, les jeunes filles délaissées par un amoureux se réfugier chez elles avec d’énormes pots de glace dont on ignore s’ils suffiront à calmer leur chagrin. De même, mais cette fois avec le sourire, admirerons-nous l’énorme saladier plein de pop-corn que tout couple, d’amoureux ou de copines, va installer entre soi sur le canapé quand une soirée télé (surtout s’il s’agit d’une soirée « comédie romantique ») est au programme. Autre observation « de proximité », la propension à passer la nuit sur le canapé, bien emmitouflés dans un plaid et de grosses chaussettes aux pieds, détail non anodin chez des jeunes femmes par ailleurs coquettes jusqu’au bout des orteils. A préciser : le réveil est toujours très matinal. Peut-être parce que ces jeunes personnes ont des postes à responsabilité dans des bureaux qui tournent à plein régime avec des boss pas aimables et de plus en plus exigeants. Pour résister au manque de sommeil et se protéger du stress sans doute, la plupart du temps le trajet qui mène de l’appartement au bureau transite par le drugstore où chacun se munit d’une tasse géante, ou mug, en carton, avec couvercle, assez souvent même en double (le second pour la copine, le collègue, voire le ou la responsable du service !).

Un verre pour la route

Parmi ces coutumes familières, il en est une que nos yeux de Français repèrent avec un rien d’étonnement : le « canon de rouge » que s’offre volontiers une jeune femme chic lorsqu’elle rentre chez elle après le travail, ou qu’elle partage avec une bonne copine, tranquilles, entre filles, à toute heure du jour. Cette propension à consommer du vin, débouchant consciencieusement des bouteilles qu’on devine pas bon marché pour verser le divin liquide dans des verres ballon géants a déjà attiré l’attention de quelques journalistes. Des journalistes spécialisés dans les séries : Eve Lamendour, The Conversation 23 août 2016 : « Séries TV américaines : mais pourquoi boivent-elles toutes du vin ? », Jean-Maxime Renault, Allo Ciné 15 nov. 2018 : « Pourquoi les femmes dans les séries boivent si souvent du vin ». Dans les romances, à l’évidence, il ne s’agit pas d’alcoolisme, mais d’une sorte de convention à la fois chic et décontractée, très « fille moderne et sans tabou », mais « classe » ! Il arrive que le vin soit français, auquel cas celle qui le partage le fait savoir. Connotation positive : la France dans les romances a une image plutôt bon chic, bon genre. Elle est la référence pour les pâtissiers ou cuisiniers qui cherchent à se former, elle l’est a fortiori pour les vignerons. Dans « Une Américaine à Paris », Jen Lilley qui a repris la vigne de son père dans l’Oregon et cherche à faire connaître sa dernière création, un Pinot dont elle est fière, tente l’aventure d’un concours à Paris même. Elle reviendra en Oregon avec une médaille, gage d’une distribution à grande échelle de son cru, et un vigneron français, Jacques Fournier (des vins « Château Saint-Fournier » !!!), futur associé… et futur tout court.

Emmanuelle Vaugier et Lydia Campbell dans « Amour et vignobles »

L’image de la France

Dans les romances, en général, la France apparaît comme le temple du bon goût, du charme, de l’élégance. (Avant d’aller plus loin j’évoquerai cependant une occurrence moins flatteuse : dans « L’amour au menu » un cuisinier français – « Etienne Leduc », nom du personnage ! -, en concurrence avec le héros du film, se révèle d’une prétention odieuse, faux jeton et même tricheur. Il est doté en outre d’une petite moustache ridicule ! L’exception qui confirme la règle ? Ou le vent qui tourne ?) Toujours est-il qu’il faut préciser qu’en général « la France » se résume à Paris ! Et que les quelques images qu’on nous en donne sont très conventionnelles : Notre-Dame, la Tour Eiffel, Montmartre. On n’est pas loin des films « cinémascope » des années 50/60 avec Gene Kelly ou Fred Astaire (« Un Américain à Paris », « Drôle de frimousse). « Coup de foudre à Paris » est dans cette veine. La superbe Rebecca Rominj (dans quelle catégorie ce mufle de Cédric Melon la rangerait-il ? « Has-been » ou « inconnue » ? Une bien belle actrice pourtant) revient à Paris – avec sa fille et un prétendant assez obstiné – où elle vécut une belle histoire d’amour quand elle était étudiante en art. Bien sûr le hasard fait que l’hôtel dans lequel elle trouve un hébergement est dirigé par son ancien amoureux, et bien sûr elle retrouvera son vieux professeur qui lui collera dans les mains, comme autrefois, des pinceaux qu’elle n’aurait jamais dû abandonner ! Mais il arrive que la province soit mise à l’honneur, comme dans « French romance ». Le playboy cuisinier Victor Webster et la non moins séduisante écrivaine Hilarie Burton se retrouvent hébergés contre leur gré dans la même maison, (région indéterminée, qui pourrait être le Sud, pour la cuisine et le soleil). Ils ne peuvent pas se supporter au début, ils y parviendront au final (évidemment). Peut-être grâce aux intermèdes musicaux : France Gall chantant « Baby Pop » de Gainsbourg… Et quelques airs d’accordéon, tellement « couleur locale » !

Ailleurs, chez soi

La France une destination lointaine ? Certes, mais à l’échelle des Etats-Unis pas plus que cela ! Le pays est immense, s’il faut 7 h environ pour aller par avion de New York à Paris, il en faut 5 pour aller de New-York à Seattle, 4 pour rallier Los Angeles à partir de Chicago. Ce sont des itinéraires coutumiers pour des personnes qui ont quitté leur Etat, leur ville ou leur village pour aller travailler dans un grand centre. Les fêtes de Noël, entre autres, sont une raison non négligeable d’entamer le voyage, pour retrouver la famille. Mais Noël c’est l’hiver, et voici une opportunité magnifique pour les scénaristes : le risque de tempêtes de neige est non négligeable. Voici des vols annulés, détournés. Des aéroports fermés ! Il faut trouver un hébergement d’urgence (« Coup de foudre chez le père Noël »), se réfugier chez ses parents avec un collègue pilote avec qui on a peu d’atomes crochus (« Dernière escale avant Noël »), voir son projet de vacances dans les iles abandonné pour cause d’annulation de vol (« Décollage pour Noël »), et se retrouver à partager le Noël d’une petite fille, et de son papa (veuf !) qu’on avait escortée dans un précédent vol. Dans « Embarquement immédiat pour Noël », l’avion est détourné de Boston vers le Montana et deux voisins de siège vont se retrouver à partager la même galère le temps que se calme la tempête. Galère… à voir ! Habiter dans un pays au territoire aussi immense fait qu’on se retrouve souvent « ailleurs », tout en restant « chez soi », dans son propre pays. Les distances sont en effet non seulement révélatrices de cette immensité, elles permettent de constater la diversité des paysages et des conditions climatiques, mais aussi et surtout des modes de vie, des « traditions » que nous avons évoquées, et des croyances. On s’en rend compte lorsqu’il nous est donné d’assister à une cérémonie de mariage (ce qui n’est pas rare, dans le genre « romance ») : les rituels ne sont pas toujours identiques. Par contre, ce qu’on retrouve toujours, c’est l’étonnant goût des futurs mariés pour une « préparation » à la hauteur de l’événement. Elle prend plus d’une fois, cette préparation, l’allure de la cérémonie finale : retrouvailles des familles et amis, répétition de la cérémonie, repas dans les conditions du futur grand repas (on a au préalable assisté au choix du traiteur, du pâtissier préparant le gâteau, avec tests, éventuellement désaccords)… Bien avant le mariage certains sont déjà épuisés, et financièrement lessivés, par le parcours des préparatifs. On y vient, en Europe. Pour voir ce qui nous attend bientôt, regardez les romances américaines !

Vous êtes viré (e)

De même, surtout si vous êtes un habitué des défilés sous drapeau rouge ou en gilet caca d’oie, regardez de quoi vous êtes protégé dans cette bonne vieille « dictature » (votre mot) française ! Hilarie Burton, dans « La liste du père Noël » est convoquée dans le bureau de sa patronne ; elle espère une promotion car elle a apporté pas mal de clients ces derniers temps. « Vous êtes libérée » lui dit la dame. « Vous pourrez profiter en famille des fêtes de Noël. Passez prendre votre chèque ». Même mauvaise surprise pour Sarah Lancaster (dans « Le bonheur au pied du sapin ») qui est persuadée de devenir « associée », promotion suprême dans l’entreprise, tant elle a généré de bénéfices récemment : « Vous êtes virée », lui dit sans ambages son chef de service. En gros : vous avez fait ce que nous attendions de vous, mais nous n’avons pas besoin de vous pour la suite. Situation identique pour Jess Metcalfe dans « Noël sous un ciel étoilé » : il a rapporté des sommes folles à son entreprise mais posé un problème à un client important, qui a demandé sa tête : « vous êtes viré ». Ces scènes terribles sont un des épisodes récurrents de ces petits films (à la qualité discutable, n’est-ce pas), comme si, dans le paysage économique du pays elles devaient faire partie du parcours de tout jeune employé un peu ambitieux et bosseur, au service d’une entreprise en pointe. Avec à l’arrière plan la tragique situation de la jeune femme errant dans les rues avec ses deux enfants dans « Un foyer pour mes enfants ». Un film sur les sans logis réalisé grâce à Luke Perry, un des ces « has been » moqués par Cédric Melon. A juste titre en l’occurrence puisque le savoureux et mélancolique « Luke » nous a quittés il y a deux ans. Non sans avoir apporté sa touche à quelques uns de ces téléfilms (à la « qualité … ») qu’il avait ennoblis de son charme, sa présence et son humour. Comme Georges Hamilton dont le sourire solaire ridiculiserait plus encore, si besoin était, les jugements méprisants de quelqu’un qui ne sera jamais « has been » puisque n’ayant jamais « été » , ou Patrick Duffy (« La plus belle étoile de Noël », et plein d’autres titres), ou la mystérieuse et regrettée Carrie Fisher (dans « Ce Noël qui a changé ma vie ») et tant de « grands » acteurs (Ernest Borgnine, « Un grand-père pour Noël » – Burt Reynolds « Un cœur à l’hameçon », etc.) dont l’apparition sur l’écran devient un cadeau pour le public qui les reconnaît.

Et qui leur est reconnaissant de ce que leur propre histoire apporte à l’histoire qu’ils illustrent !

Luke Perry et Camille Sullivan « Un toit pour mes enfants »

Faire front

Ce qui est réjouissant, et reste la dimension positive des ces réalisations, c’est le constat suivant : même abattus, désabusés, ces jeunes filles et jeunes gens ne restent pas les deux pieds dans le même sabot comme on le disait autrefois dans nos campagnes. Peut-être est-ce la caractéristique des pays jeunes : on n’attend pas qu’un quelconque organisme, syndicat ou autre, vienne prendre en charge son problème, on ne va chougner dans les rues ou devant les micros de BFM TV, on repart. On se reconstruit, on cherche ailleurs, autrement, ainsi Jess Metcalfe dans le plus haut cité « Noël sous un ciel étoilé », qui vient travailler pour un site éphémère de vente de sapins de Noël, tenu par un vieux sage noir dont il a apprécié l’empathie, la compréhension (son seul vrai contact « humain » dans l’existence qui avait été la sienne jusqu’alors, consacrée aux « affaires » et à la réussite). Qu’on comprenne bien mon propos : il ne s’agit pas de dénier toute utilité et dignité à l’action collective ; les partis, les syndicats, les associations sont un héritage positif de notre histoire, même si un militantisme étroit occulte souvent leurs beaux principes et idéaux originaires. Mais ce que nous donnent à méditer ces mini productions cinématographiques, qui jouent le rôle des contes ou des fables de notre culture, c’est le pouvoir salvateur, et rafraîchissant, de l’engagement personnel dans la conduite de sa propre existence. C’est la nécessaire implication d’un individu, à l’exclusion de tout discours externe et « a priori », dans son engagement, ses choix. Les héros des romances de Noël (et autres saisons), ne se résument pas à la possibilité qui leur est offerte du « baiser final » : ils offrent surtout l’image de jeunes personnes qui ont assez confiance en elles-mêmes pour se battre aussi bien pour leurs idées et leurs droits que pour la réalisation de leurs sentiments amoureux ou de leurs rêves professionnels, même s’ils n’entrent pas dans un schéma préétabli. Ce sont des modèles positifs. Qui ont suffisamment de grâce et de légèreté pour échapper à la lourdeur caricaturale des modèles de « travailleurs » mis en avant par un certain socialisme à la soviétique, ou le fascisme hitlérien.

Faire front sans faire la leçon, c’est un peu le message.

Des séries et du devoir du journaliste

Un certain nombre de données visibles sur Internet montrent que M. Melon prétend être spécialiste des « séries ». A ce titre il lui arrive de pérorer sur les étranges lucarnes (clin d’œil aux lecteurs du « Canard Enchaîné »). Si c’était vraiment le cas, comment pourrait-il déclarer « inconnus » les jeunes (les autres étant « has been ») comédiens interprétant les romances de Noël ? Car tous, quasi sans exception, sont, justement, connus par leurs rôles dans des séries parfois célèbres (ainsi Jesse Metcalfe évoqué ci-dessus est-il réputé pour son rôle dans « Chesapeake shores ») ? Il suffira à nos lecteurs de prendre le nom des têtes d’affiche des films que j’ai cités pour vérifier ce que j’avance ici. De deux choses l’une, ou M. Melon a expédié l’article sur les romances parce que ces films ne méritent pas qu’un type comme lui s’y intéresse (il est aussi scénariste et même acteur !), ou il s’y connaît encore moins que moi en séries. Ce qui décrédibilise quelque peu le sérieux de ses interventions. Ceci étant, s’il voulait vraiment « faire le journaliste » et apporter une pierre au dossier du « business des téléfilms de romance », il pourrait s’intéresser au traitement que des grandes chaînes, comme la Six ou la Une font subir à ces réalisations. « Un Noël à croquer » diffusé en 2018 sur M6 durait 91 minutes 10, le 10 novembre 2020 sa durée s’était réduite à 87 minutes 02 ! « Un noël paradisiaque » diffusé le 29 décembre 2020 en 1h15 avait été diffusé le 5 décembre 2018 dans une version de 1h28 minutes ! Par contre « Maman 2.0 » a gagné 7 minutes sur TF1 entre le 1er mai 2019 et le 28 février 2021. « Un refuge pour mon bébé » bat les records : 13 minutes d’écart entre la version du 4 mars 2021 et celle du 7 janvier 2020. Chiffres obtenus en comparant les chiffres fournis par le site Captvty. Un film que l’on charcute à la demande, pour placer des pubs, n’y aurait-il pas eu de quoi s’interroger ? N’est-ce pas une information à apporter au public ? Et comment se permettre de méjuger une production qui a été amputée d’on ne sait quelles images et scènes, par on ne sait qui, au nom de dieu sait quels critères ! La responsabilité du journaliste est ici clairement impliquée.