Par Jacques Roux

En ces temps qui ne se savaient pas bénis, comme les publicités imagées dans les quotidiens et les magazines, prémices d’une déferlante à venir, les affiches cinéma avaient le charme du « fait main » (dessin plutôt que photographie) et surtout elles remplissaient encore pleinement leur fonction informative.

Aujourd’hui, lorsqu’un film « sort » nous savons tout de lui avant même qu’il ait atteint les écrans. Les « fuites » de la presse, puis les « annonces », et enfin la grande cavalerie : teasers internet et télé, acteurs vedettes se partageant les plateaux télé et radio (de toutes les émissions : des « Journaux » aux talk-shows en passant par la bouillie prétendument distractive qui squatte les horaires jusque très tard dans la nuit). A quoi il faut ajouter, sans parler il va de soi de l’historique présence de la presse écrite, désormais déclinée à l’infini sous tous les formats, les tentaculaires réseaux dits sociaux : clips, extraits d’interviews, commentaires de tous acabits. Au moment de prendre son ticket on en est à se demander si ça vaut encore le coup. Et le visionnage prend la couleur d’un gigantesque « remake » : chaque séquence marquante on l’a déjà vue, chaque moment émouvant, chaque gag, s’il en est, on le connaît par cœur, quant à la vedette féminine, au personnage central masculin, tant on a partagé avec eux de petits déjeuners ou repas du soir qu’on a le sentiment de les voir habiter l’immeuble d’à côté : « Salut Gérard, t’es donc rentré de Moscou ? ».

Lorsque j’ai découvert le cinéma, dans mon village, il me suffisait de traverser la « route » (pas de rue dans ce hameau que traversait une nationale alors fréquentée essentiellement par les charrettes et les tracteurs) pour accéder au « Foyer » géré par la paroisse dont la grande salle servait en certaines occasions au théâtre (dans la plupart des villages il y avait une troupe de « jeunes », généralement drivée par le curé ou sa garde rapprochée) et au cinéma : on descendait devant la scène un écran qui me paraissait gigantesque et dont la blancheur me fascinait. Dire que dans quelques minutes il disparaîtrait sous les flots de l’océan ou la mitraille de troupes acharnées à s’exterminer, ou bien encore m’offrirait, géants, les visages de deux jeunes gens beaux comme des dieux antiques dont les bouches sembleraient attirées l’une vers l’autre sous la pression d’une force irrésistible. Oh ! Les peurs, les fantasmes, et les rires qui naissaient de cette immaculée blancheur ! Le cœur me brisait la poitrine durant le temps qu’il fallait attendre avant que le noir s’installe dans la salle. Prélude au miracle. C’était long parfois : dans un village on se connaît tous, et l’on savait bien que « le Raymond » le samedi, fallait lui laisser un peu de temps ; la séance commençait une fois tous les derniers petits verres ingurgités, et après le retour de madame Berlot de chez sa mère qu’elle allait coucher le soir en lui donnant ses potions et ses cachets. Oui, l’attente était longue mais délicieuse : la triste vie, la vie banale, disons la vraie vie, disparaîtrait bientôt emportée par le galop d’un cheval, une valse à Vienne, Autriche s’il-vous-plaît, chez un quelconque empereur, ou encore, encore mieux, certains soirs de mélancolie prononcée, l’enfance n’est pas toujours gaie, par une déferlante de rires, suscitée par des héros tout aussi mythiques pour nous que les Zeus ou Apollon des Grecs : Fernandel, Bussières, Gabriello, Roquevert…

Comment découvrait-on le titre du film qui allait être projeté ? Le père curé, dans une publication mensuelle nommée « Bulletin paroissial » donnait, outre les informations propres à son magistère, ce type de renseignements. Il est évident que les titres étaient assortis de quelques brèves remarques donnant à comprendre l’intérêt du film et s’il était conseillé ou non à « tous les publics ». Oh ! Il n’y avait rien à craindre sur le plan des mœurs : le type de baiser auquel je fais allusion ci-dessus était sans doute l’acmé érotique – peu courant qui plus est – des programmations : il n’en avait pas moins sur mon imaginaire enfantin (sans doute précocement sensible et en même temps inévitablement et totalement frustré) un impact incommensurable. Depuis, j’ai appris que je n’étais pas le seul concerné et j’ai aimé entendre un jour François Truffaut raconter qu’avec ses copains quand, à Paris, ils cherchaient à visionner un film, leur première préoccupation était de savoir s’il y avait « des femmes à poil ». Que nos lectrices féministes ne s’emballent pas trop, ce fantasme de petit garçon ne préjuge en rien de la suite. Et dans ces années-là il avait fort peu de chance d’être satisfait.

Pour en revenir au propos du père curé, il insistait surtout sur la teneur du message dispensé. Il rejoignait ici ma mère qui était loin pourtant de partager ses convictions et n’assistait pas à ses prêches le dimanche, mais qui, comme lui, estimait « bon » un film qui avait une « belle morale ». Et là nous ne sommes pas dans la « morale » au sens « bonne tenue sur le plan des mœurs », mais encouragement à la solidarité, recherche de la justice, réparation des dommages causés à autrui. En quelque sorte celui qui croyait au ciel et celle qui n’y croyait pas se rejoignaient ici : le bien, c’est le souci de l’autre.

Mais le Bulletin paroissial n’était pas le seul informateur. Pour moi qui, d’ailleurs, n’avais que rarement accès à lui, n’étant pas du cercle rapproché des fidèles, il ne l’était pas du tout. Ce qui importait : c’était l’affiche ! Par bonheur l’endroit privilégié (avant qu’un panneau de bois ne soit installé à l’initiative des édiles ; il jouxtait les toilettes publiques flambant neuves elles aussi : ainsi la modernité entra-t-elle au village) où l’on pouvait contempler l’unique affiche annonçant la prochaine séance se trouvait sur un volet de bois près de l’épicerie que tenait ma tante. Ce volet, qui occultait un local servant à l’occasion de bistrot d’appoint, et devint après le départ de ma tante une épicerie à son tour, faisait face au Foyer, un peu comme s’il pointait le doigt vers ce qui, pour moi, devint une annexe du paradis. Chaque visite rendue à ma tante (et aux bonbons qu’elle me laissait picorer sur ses rayons) était l’occasion d’aller contempler « l’Affiche ». Je me souviens d’une affichette, très petit format, annonçant « Le Bossu ». De quelle version s’agissait-il ? Probablement celle de Delannoy avec Pierre Blanchar, qui datait de 1944, j’étais interne quand celle d’Hunnebelle avec Jean Marais fut en passe de se pointer au village (au moins 3 ans après la sortie officielle). Quoi qu’il en soit j’ai passé un temps fou à contempler une image qui montrait, autant qu’il m’en souvienne, un homme brandissant son épée, à contre jour, seul face au monde entier. Ma passion pour les films de cape et d’épée est sans doute née à ce moment-là. De même que mon désir de faire carrière chez les mousquetaires du roi. Mais hélas, quand je fus en âge, la profession était devenue caduque.

A défaut je n’ai trouvé dans mes archives que ce succédané bien sage de mes folles rêveries.

La grande qualité de ces affiches, pour la plupart entièrement dessinées, la photographie n’intervenant que rarement (avant de se faire omniprésente), était d’en appeler à notre imagination d’une façon que je qualifierais aujourd’hui de « complice ». Ma famille et celles que je côtoyais alors vivaient à l’écart de ce que l’on pourrait appeler le monde de la culture. Plus même : nous ne connaissions de la réalité politique, économique et sociale, de l’histoire récente, que ce que les relais locaux, élus, le curé, les « maîtres » d’école pouvaient nous transmettre, avec leurs propres limites et filtres. Le « journal » n’entrait à la maison que rarement, et les quelques magazines que nous achetions correspondaient globalement à la manière, au style, des affiches qui cherchaient à nous appâter. Ainsi mon père ramenait-il de temps à autre Marius ou le Hérisson (le premier sur papier rose, le second sur papier vert) constitués pour l’essentiel de dessins humoristiques ; ça ne volait pas haut, un peu comme l’almanach Vermot, mais à notre hauteur. Il lisait et moi aussi les aventures des Pieds Nickelés, dessinés en ce temps-là (seconde période) par Pellos. Ma mère feuilletait parfois Festival, qui évoquait à l’occasion ses deux idoles : Luis Mariano et Georges Guétary (ci-dessous deux des films cultes de ces chanteurs d’opérette dont nous nous efforcions de ne jamais manquer les films).

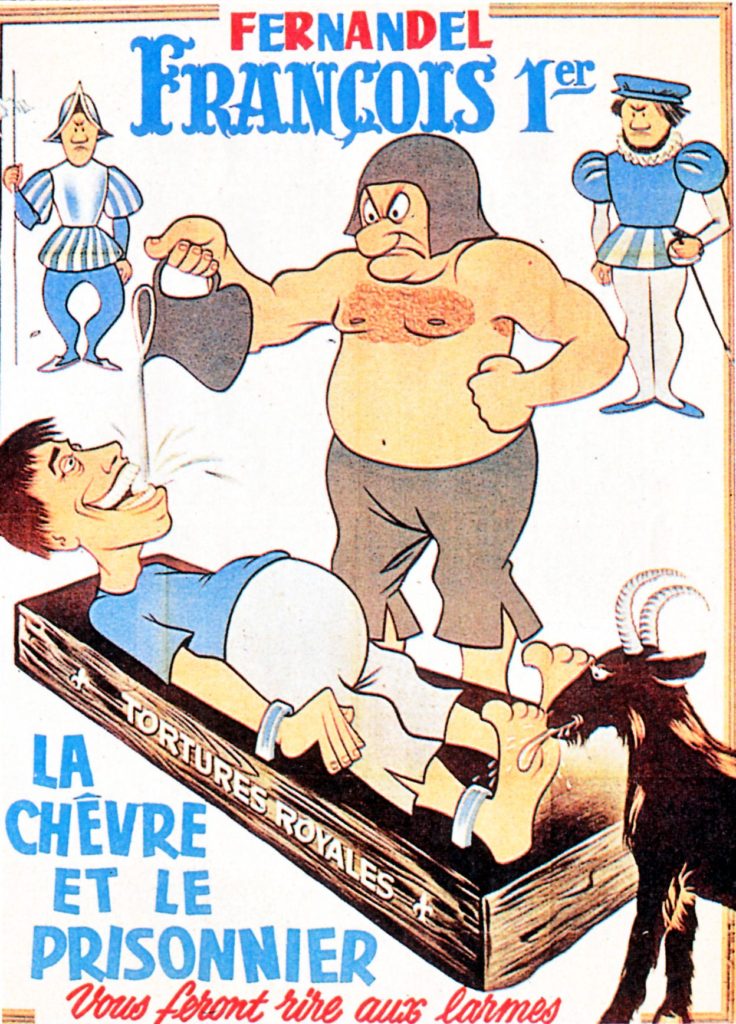

L’occasion de préciser que si aujourd’hui la moindre « influenceuse » sur Twitter ou Facebook, la callipyge Kim Kardashian voire le premier rappeur venu (il y en a mille derrière lui) sont baptisés « stars » par une presse que même celle de ces années 50 aurait trouvée stupide, nous réservions le terme (star !) à quelques intouchables, la plupart américains, comme Gene Kelly, Grace Kelly, Fred Astaire, Gregory Peck (mais aussi cet ange incertain qui prit le visage de Gérard Philippe). Les autres, et particulièrement les acteurs que nous aimions voir au générique, étaient pour nous des « vedettes ». Hiérarchie pas si subtile que cela, mais plus en tout cas que la mélasse actuelle. La star appartenait à un « autre » monde, son image ne renvoyait à aucune existence concrète. La « vedette » était de nôtre monde, à un détail près : son territoire et le nôtre ne se rencontraient, ne se chevauchaient, jamais. Elles tournaient leurs films (où, quand, comment ? Cela ne nous regardait – et ne nous intéressait – pas !), éventuellement apparaissaient sur scène, ainsi les chanteurs d’opérette, puis retournaient chez elles, où elles vivaient des vies sans histoires ou, tout au contraire, scandaleuses, mais … chez elles. Festival en donnait quelques échos, il y avait certaines allusions graveleuses dans Marius ou le Hérisson, mais cela ne nous concernait pas plus que ce qui pouvait se passer « de l’autre côté du Gabo » comme le disait ma mère. Les affiches des films populaires de ces années-là sont dans l’esprit de ce j’essaie de dire ici. Qu’on y jette un œil, ces caricatures renvoient à des personnes, des personnages, des événements qui ont à voir avec nous, mais « à l’écart ». Elles évoquent des histoires équivalentes à celles des romans, qui germent dans les livres et s’y replient le livre clos. Des rêves. Quant aux figures, prenons celle de Fernandel dans « François 1er », un idiot de village, certes, mais pour de faux, c’est Fernandel ! Intouchable ! Et le dessin évoque un récit qui se situe dans un autre temps, un récit à la Fernandel, drôlissime, mais quand même d’un autre temps, hors de notre réalité. Telle quelle, dans sa simplicité caricaturale, l’affiche de « François 1er » nous projette directement dans un univers qui ne peut trouver place que dans un livre ou sur l’écran. Elle joue son rôle : entrouvre une porte, donne une information réelle mais minimale et suscite l’envie : découvrir ce qui peut bien rassembler ce diable de Fernandel, une chèvre et François 1er ! A elle seule, et parlant directement la langue du lecteur de l’Almanach Vermot, elle remplace le teaser, la bande annonce, les flashs télé, les interviews au long cours et les gigantesques placards couvrant les murs des grandes villes.

Yves Deniaud, on l’écoutait tous les dimanches à la radio dans « Le Guignon lampiste » (comme, vers midi, Jane Sourza et Raymond Souplex dans « Sur le banc » ou, le soir, les protagonistes de « La famille Duraton », toutes émissions récurrentes devenues films). La voix d’Yves Deniaud nous était familière, comme celle de Jane Sourza, avec son célèbre et itératif : « Qu’est-ce qu’on mange ? », son visage le devint, via le dessin, via l’affiche. A la fois lui, reconnaissable, mais pas « lui ».

Le dessin introduit la distance que la photographie cherche à gommer. Par le dessin, c’était la force de ces affiches destinées « au populo » qu’aujourd’hui les collectionneurs s’arrachent, l’univers du film, fut-ce le plus banal, le plus trivial, le plus minable au regard des intellectuels, des films échappait à la quotidienneté, au « réel ». On me pardonnera chez les intégristes, mais je comparerais volontiers les affiches de mon enfance aux images pieuses qui ornaient les missels, représentant les saints les plus emblématiques ou certains épisodes sacrés. L’image, au mieux accompagnée d’une légende lapidaire, suffisait à évoquer la dimension spirituelle, l’au-delà des figures explicitement représentées. Je pourrais développer cette observation en analysant la peinture religieuse traditionnelle (jusqu’au XVII° siècle) : toutes les « Annonciations » nous montrant Marie, l’Ange, la Colombe, échappent à l’interprétation réaliste il va de soi. Ce ne sont pas là un vrai jardin, une femme authentique, a fortiori un « ange »… Ce sont des « Annonciations ».

Sur nos affiches, ainsi celle du « Chasseur de chez Maxim’s », Deniaud n’est pas Deniaud, la personne, c’est l’image de Deniaud : prolo gouailleur, brave type empêtré dans des situations qui le dépassent… La tour Eiffel, le champagne, l’orchestre, le Moulin interviennent comme de purs symboles censés nous donner à penser la vie parisienne, une vie de fête, de plaisirs, corrigée, immanquablement, perturbée, par la personnalité de Deniaud justement, et celle de ses acolytes : Larquey, Bussières. Parce que dans ces films, les super productions ont changé la donne, les acteurs sont comme les troupes au théâtre : indissociables. Raison pour laquelle nous épluchions les affiches et nous réjouissions chaque fois que nous retrouvions, synonymes de rire, de fantaisie, les noms de Bussières, Larquey, Gabriello, Pauline Carton, Roquevert… Même dans des registres plus sérieux, la présence d’une tête d’affiche (prenons Raimu dans la trilogie marseillaise) n’allait pas sans ses comparses obligés (Demazis, Fresnay, Charpin). Pour autant, si l’on pense que de nos jours les plus grands noms d’Hollywood (même les chefs d’Etat !) sont quasi obligés de se prêter à l’humiliante comédie du « selfie », une attitude équivalente restait inenvisageable, même pour des comédiens au style prolo comme Bussières et son épouse Annette Poivre. Aussi proches semblaient-ils du commun, ces êtres-là étaient intouchables. Qu’on veuille me croire ou non : comme les saintes Figures, nos vedettes ne descendaient jamais de l’affiche.

Elle était là, la magie : dans la capacité à rendre à l’imaginaire son dû et le protéger de la trivialité du quotidien. Le « Costaud » ne sort jamais du ring.