Par Jacques Roux

La Messagère

Il peut paraître quelque peu dérisoire de s’interroger aujourd’hui sur notre rapport à l’écriture manuscrite puisqu’il est évident que nous « écrivons » de moins en moins. La dernière phrase de l’introduction à cet article était en ce sens plus un clin d’œil ironique qu’une fantaisie stylistique, rédigée qu’elle était à la machine et transférée telle quelle par la magie d’Internet. Certes. En un sens, « quand on lit ce qu’on lit », comme le disait magnifiquement Pierre Dac, dans les commentaires (sic) et autres messages véhiculés par les réseaux dits sociaux, on ne se plaint pas : la nausée provoquée par le contenu empêche d’éprouver quelque curiosité sur la pratique l’ayant généré. On se suffit d’imaginer qu’il y eut des doigts pour taper sur des touches (choisies au hasard ou intentionnellement, la question reste posée au vu du résultat), et l’on se doute que, s’il avait fallu guider une plume ou un crayon, la transmission du message aurait été encore plus aléatoire ! N’empêche, nous tenons ici une des raisons pour laquelle nous sous-évaluons les potentielles richesses de l’écriture manuscrite : nous ne la jaugeons qu’à l’aune de sa fonction primaire, véhiculer un message. Nous ne nous intéressons qu’au contenu : que me disent donc ces signes disposés sur la ligne ? A ce compte-là, de fait, on ne perd rien à lire un texte imprimé. On y gagne même si l’on pense à certaines écritures réputées indéchiffrables, comme celle de nos médecins quand ils n’utilisaient pas encore le clavier.

Pour autant le travail manuel (on m’autorisera la formule) n’a pas disparu totalement. L’école a permis jusqu’à nos jours sa préservation. Gageons que cela ne durera pas longtemps : à l’Université, la prise de notes sur ordinateur portable se généralise. Les « petites classes » sont encore protégées et les enfants non encore scolarisés passent au moins autant de temps à s’exercer à écrire ces mots précieux « Maman/Papa » qu’à dessiner tout autour des maisons à volets verts et toits rouges baignées par un soleil dont les rayons leur sont réservés. Ils ne sont pas les seuls et, pour rester dans cette tonalité rose bonbon, je pense pouvoir affirmer que beaucoup de mots doux s’écrivent encore « à la main ». Indice précieux : quand on tient à s’impliquer dans le contenu de son message on s’implique physiquement dans sa rédaction. L’écriture manuscrite est la plus digne des messagères. J’entends bruisser les ricanements hors-champ : « le pauvre ignore l’existence des SMS et autres messages Insta et tutti quanti ». Il est vrai, mais leur nature même confirme le poids du « fait main » : n’importe qui, se saisissant de votre appareil peut fabriquer un petit mot dont l’authenticité ne sera référée qu’à « l’adresse » fournie par ledit appareil. Et les « ruptures par SMS », devenues une sorte de lieu commun cinématographique et de la littérature de loisir, montrent bien à quel niveau se situe l’affaire. Niveau qui n’est pas celui de « La nouvelle Héloïse »…

Mon écriture c’est moi, et je survivrai en elle

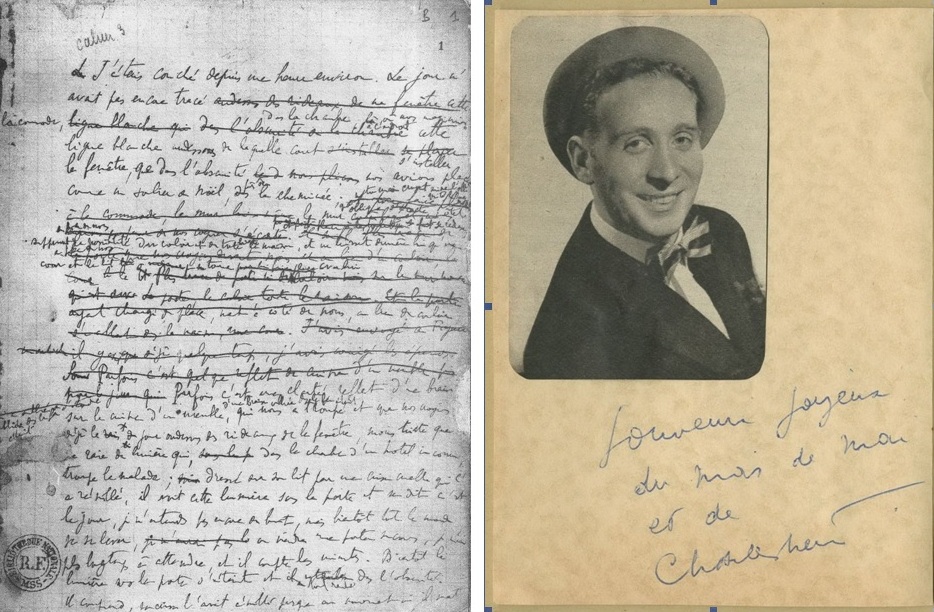

L’écriture manuscrite il est vrai vaut signature. Reconnaître sur une enveloppe, dans son courrier du matin, l’écriture d’une personne aimée c’est en soi une partie du plaisir qui sera pris à lire sa lettre. Cette dimension-là n’est pas à négliger, elle est affective. Nous sommes tous d’une manière ou d’une autre, fétichistes. Le plus primitif garde précieusement plié dans un vieux drap le fusil de chasse de ses débuts, le plus délicat une mèche des cheveux d’une personne chère et disparue. Et dans les boîtes à chaussures qui servent pour nombre de famille à ranger les photos d’autrefois (sur papier) traînent souvent des « petits mots d’écrit » qui restent le vif témoignage d’une mère, d’un père, d’un parent, d’un ami, peu importe : son écriture l’installe aussi bien dans les consciences que s’il s’agissait d’un portrait photographique. Les courriers numériques priveront les très jeunes d’aujourd’hui de bien des émotions, parmi les plus puissantes, éprouvées par leurs parents ou grands parents : quand un paquet de lettres, retrouvé dans un placard, ramène à la vie, sans préavis, une personne qui a compté, ou une période importante de son passé. A cet instant l’écriture, si elle n’efface pas le temps, le traverse : venue du plus loin elle réinstalle dans le présent ce qui n’est plus.

Il ne faut pas chercher plus avant la vogue, qui ne se perd pas, du marché aux autographes, qu’il s’agisse du plus élémentaire, une signature sur un bout de papier, au plus sophistiqué : un courrier, une page d’un manuscrit d’un écrivain, une partition. Qu’une personne appartenant à son Panthéon personnel – pour l’un ce sera un coureur cycliste, pour l’autre Napoléon – ou un personnage important, en art, dans l’histoire, ait laissé une trace écrite et qu’elle soit mise aux enchères, voilà qui arrache les entrailles. On se souvient, il y avait bien sûr une part de gloriole médiatique, mais pas que, de l’achat par Serge Gainsbourg du manuscrit original de La Marseillaise. Ce n’est que la partie visible de l’iceberg : il se négocie, et plus discrètement, des transactions bien plus coûteuses et souvent bien plus extravagantes. Quoi qu’il en soit, le lecteur passionné de Marcel Proust, il y en a dans tous les pays du monde, ne se lasse pas de contempler les photographies de ses manuscrits, ces cahiers longilignes remplis de mots jusqu’à ras bord, et au delà, avec l’infini rajout des « paperoles » de Céleste Albaret. Même si, à aucun moment, ne l’effleure l’idée d’en acquérir un minuscule extrait. A l’identique, quand bien même la signature s’est effacée quelque peu et que la notoriété du ou de la signataire s’est estompée, l’heureux propriétaire du 45 tours signé par une idole de sa jeunesse le préserve de tout danger, comme une sorte d’objet sacré.

Puisque j’utilise ce terme (sacré) dont j’ai dit en préambule que ce n’était pas le domaine que j’aborderai, je précise que ce « sacré » là ne renvoie qu’au champ humain et ne présuppose aucune puissance le dépassant. Il faudrait remonter à la source du mot et de l’idée, comme le fit en son temps Michel Serres, et voir dans le sacré seulement ce qui « est séparé ». Quand on conserve, tenu à l’écart dans le tiroir à couverts, longtemps après son décès, la fourchette et le couteau de son père (par exemple) on les sacralise en effet, et en même temps le fantôme auquel ils renvoient. Il n’est pas dit que certains « selfies » d’aujourd’hui, forme abâtardie et égocentrée de l’autographe traditionnel, ne prendront pas pour quelques uns ce caractère particulier. Dans le milieu modeste auquel j’appartenais enfant, on appelait ça sans faire de phrases : « garder un souvenir ». Un souvenir détaché de soi, hors mémoire pour ainsi dire. Dans « La culture du pauvre » Richard Hoggart décrit ces « souvenirs », la plupart du temps affichés sur la cheminée quand il y en avait une dans la maison, ou sur un placard, vestiges des rares excursions qu’on s’était offertes ou petits trésors sentimentaux. Parmi ceux-ci, et là je quitte Hoggart, telle carte envoyée autrefois par tel parent, tel petit mot laissé par un disparu aimé. A l’échelle d’un milieu dans lequel le prestige des arts et des lettres ne joue aucun rôle, la carte rédigée par feu le grand-père vaut la page manuscrite de Proust ou le brouillon de La Marseillaise. Elle est à part, elle est sacrée.

Et l’esthétique, dans tout ça ?

Dans l’ouvrage évoqué en préambule « Prétexte : Roland Barthes », une discussion s’engage entre quelques spécialistes dont le sémiologue Roland Barthes dédicataire de l’ouvrage (il s’agit des actes d’un colloque consacré à son œuvre) après un exposé du linguiste marocain Abdellah Bounfour sur la calligraphie. Le point de départ de la discussion est une remarque de Bounfour : « … en comparant l’Orient et l’Occident, j’ai l’impression que la calligraphie chez nous (Orient) joue le même rôle que la peinture ici (Occident) ». Ce que semble contester ce panneau de Ben (Vauthier) :

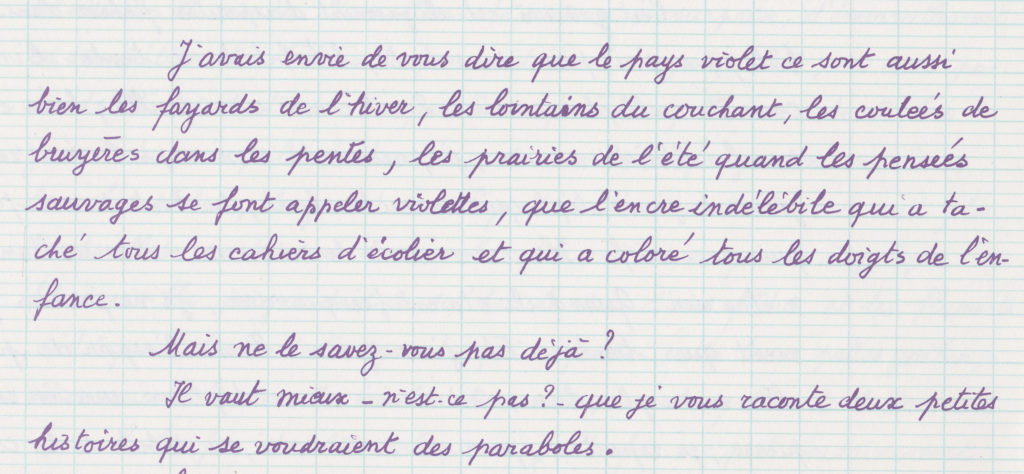

Les choses ne sont pas si simples en effet (la discussion évoquée le soulignait abondamment). Il est évident que des systèmes d’écriture tels que les hiéroglyphes égyptiens ou les calligraphies japonaises et chinoises dépassent en exigences graphiques un système d’écriture tel que le nôtre. Pourtant, même si elle n’en est pas constitutive, l’exigence esthétique y est manifeste. On la mesure au souci social d’enseigner le « bien écrire » pris en charge aussi bien par les familles que par l’Etat. J’ai fait allusion plus haut au rôle de l’école : les plus anciens de nos lecteurs se souviennent des heures passées à recopier les lettres, puis les mots, plus tard les phrases, données en modèles au tableau. Il s’agissait de reproduire à l’identique la disposition, les pleins, les déliés. Ce qui impliquait une maîtrise du geste (l’épaule et le bras impliqués), un parfait contrôle du porte-plume par la main et la disposition des doigts. Sans oublier, difficulté absolue, la maîtrise du toucher et du glisser de la plume sur le papier. Appuyer trop c’était la griffure de la page, la plume écorchée, la tâche d’encre. Appuyer trop faiblement et la lettre était boiteuse. Le danger de cette procédure, appliquée à l’échelle nationale, était de robotiser la production écrite. Toutes les écritures individuelles identiques ! Il n’en a rien été, et même les meilleurs écoliers, livrés ensuite à eux-mêmes, habillaient leur écriture d’une manière qui leur était propre. On le voit en contemplant ces quelques lignes sagement alignées par l’écrivain André Griffon, dont tous les « manuscrits » sont réellement tels (et non des « tapuscrits »).

De lui, comme de beaucoup de sa génération, on pouvait dire qu’il avait « une belle écriture », tout en l’identifiant comme sienne. Je n’ai pas compétence pour juger du degré de personnalisation des travaux calligraphiques des grands maîtres de cet art (peut-on différencier la « patte » de chacun ?), mais il est incontestable que, dans notre culture, l’écriture, au même titre que la voix, peut être un outil d’identification. On verra plus loin que, chaque écriture étant spécifique, certains ont fait de la leur une sorte d’emblème, tel Dali dont la signature est, en elle-même, un élément graphique incontournable, en particulier sur les affiches réalisées pour la SNCF.

L’écriture manuscrite intégrée dans une œuvre d’art

Les rapports entre l’écriture manuscrite et les œuvres d’art plastiques ne sont pas récents. Il serait intéressant d’ailleurs de conduire une recherche méthodique et exhaustive. Ce que nous pouvons constater, en simples amateurs, c’est que les enlumineurs n’hésitaient pas à mêler texte et image, comme si les deux dialoguaient. Ainsi, dans ce « Dragon à l’affut » dû à Lambert de St-Omer, planche du « Liber Floridus » daté du 12ème siècle, le dessin vient illustrer et compléter trois brefs extraits d’un épisode de L’Apocalypse » de St Jean.

De même, dans cette « vue du Mont Fuji », en réalité la 6ème image réalisée par Shunsho gwa pour illustrer « L’ise monogatori », poème très ancien et très révéré, le commentaire écrit vient-il s’installer dans le dessin et lui ajouter une touche évocatrice. Nous sommes dans une autre culture et à une autre époque, 18ème siècle, mais la logique est la même : l’écrit fait partie du dispositif visuel.

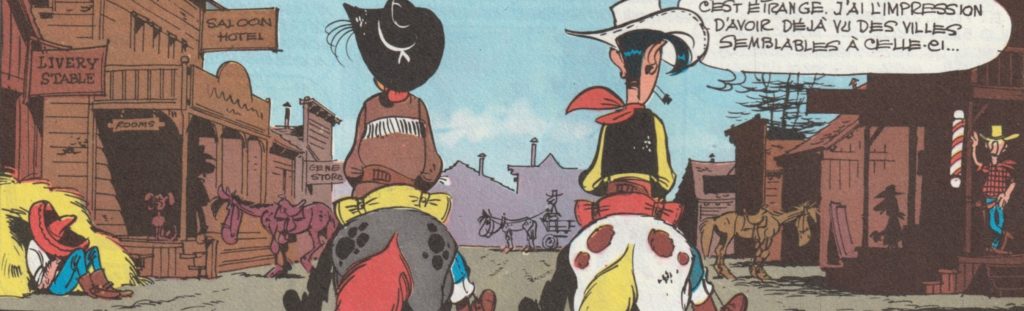

On pourrait multiplier les exemples, traversant les siècles, les styles, les pays et, en même temps, voir dans ce type d’association mêlant graphiquement deux supports, sollicitant chacun la pensée, la sensibilité et l’imaginaire, les prémisses des dessins de presse commentés, qui n’étaient pas qu’informatifs mais aussi, selon l’occasion, humoristiques, poétiques, ou évocations réalistes. Et porter notre regard vers cet art « nouveau » que nous nommons « bande dessinée ». Si dans les premières bandes le texte s’alignait sagement sous le dessin, chacun chez soi, l’image s’est ouverte aux mots les intégrant à sa propre logique. Et nous ne saurions, même dans les publications les plus populaires, dissocier l’écriture et le graphisme. Témoin cette image (tirée du Lucky Luke alors cosigné par Goscinny et Morris, « Calamity Jane ») qui joue tout à la fois sur le rappel d’images canoniques du western au cinéma, la citation pure et simple, d’images similaires dans le corpus « Lucky Luke » et l’humour le plus distancié qui soit, celui qui fait dire au héros de l’histoire ce que son lecteur est supposé penser.

L’écriture manuscrite comme génératrice d’image

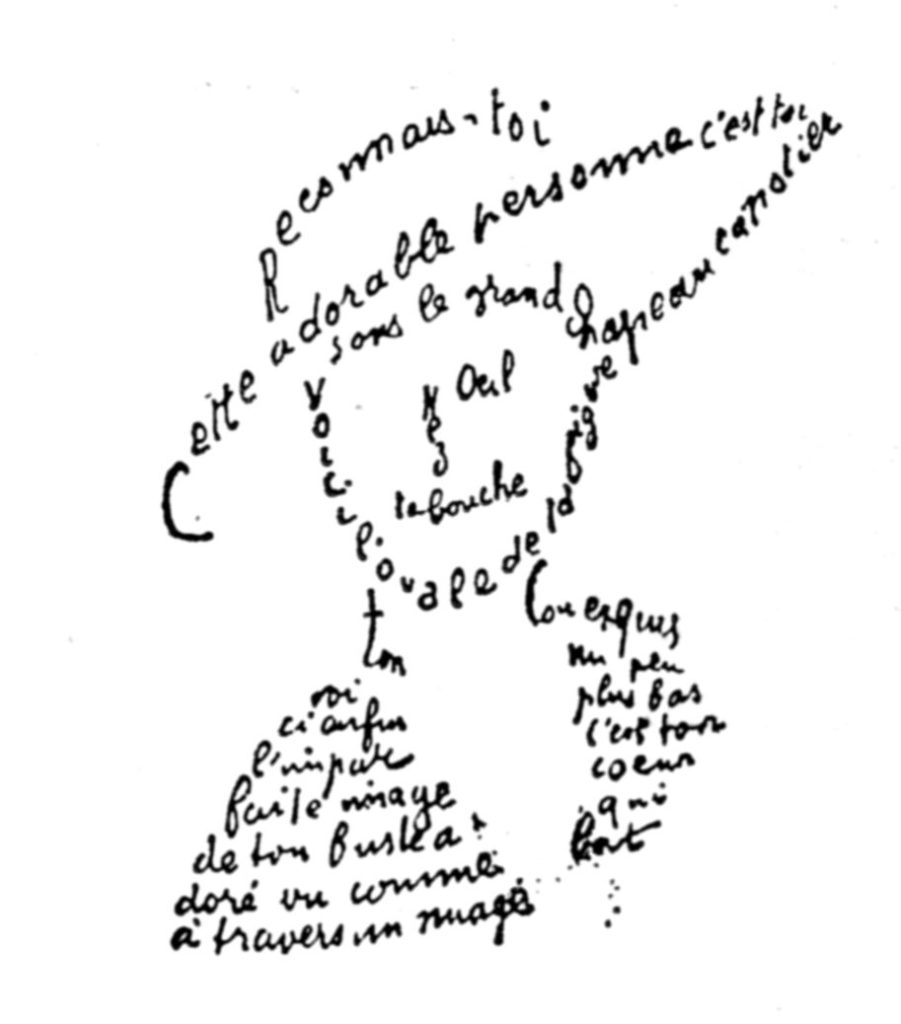

Mais le rapport de l’écriture à l’esthétique peut prendre encore d’autres formes, et nous allons demander à Guillaume Apollinaire de nous en fournir la preuve. Il est possible de trouver ailleurs, je laisse ici parler ma tendresse pour cette grande figure de notre histoire culturelle. Il fut un poète de la plus belle eau, jouant des mots sans surjouer « le créateur inspiré », « le voyant », le « briseur de cadres », oripeaux dont tant d’autres se sont revêtus, se ridiculisant devant l’histoire et pénalisant de ce fait une forme littéraire qui se devrait d’être la plus accessible et la plus simple qui soit. Elle l’a été des siècles durant, qu’on pense à Ronsard, Hugo, Verlaine et autres. La chanson française, telle qu’elle fut portée par des Trenet, Brassens, Ferré et leurs successeurs, Gainsbourg, Souchon (liste pour moi non limitative), prolonge dignement le miracle. Mais Apollinaire fut aussi compagnon de la création picturale de son temps tout en s’imprégnant de la nature même de la création plastique (de la musique et la danse également, c’est un autre sujet). Il y a dans l’art d’Apollinaire celui de Picasso, de Braque, de Duchamp, et aussi celui d’artistes dont il n’a connu que les œuvres, comme Cranach, Raphaël, sans même extrapoler en parlant de ceux qui lui ont succédé ; Miro serait un bon exemple. Avec son humour et la légèreté de sa touche il distille entre ses poèmes les plus classiques quelques fantaisies de son cru, que nous connaissons sous le nom de « calligrammes ». En voici un des plus délicieux, dédié à sa muse (il ne s’agit jamais chez lui d’une déesse virtuelle, Apollinaire ne se prend pas pour un « Poèteux », suivez mon regard).

Quand l’écriture est l’œuvre

Reste enfin, dans ce survol rapide, à s’arrêter sur la quintessence même de la dimension esthétique de l’écriture manuscrite : quand elle se veut elle-même œuvre d’art. Nous avons commencé par là, avec la calligraphie ; la calligraphie en tant que telle, pas ce qu’elle représente en tant que modèle (ce qu’elle fut à un moment de son parcours pour Pazdzerski) : une voie d’accès à une culture et à ses modes d’expression. Le tableau avec lequel nous avons illustré l’accroche introductive à ce texte est révélateur : on y voit le peintre, « autoportrait à l’œuvre », esquissant dans l’espace une lettre calligraphiée. Elle apparaît en majesté, au dehors, au dessus, et même et surtout, elle outrepasse l’espace du tableau représenté et vient recouvrir le peintre. Comme si elle représentait un univers en soi dans lequel il devrait s’immerger s’il voulait atteindre son but. La calligraphie, on revient à la piste que j’ai écartée d’emblée pour cet article, trouve son origine dans un rapport au sacré, plus précisément au religieux. L’art de Pazdzerski n’écarte évidemment pas, pour lui-même, cette interprétation (Pazdzerski seul serait habilité à en parler), mais s’il s’est inspiré à une époque de la calligraphie c’est d’abord parce qu’elle était pour lui source d’émotion esthétique. En tant qu’écriture. En tant que geste humain, destiné à la communication, devenu essence de beauté.

Je pourrais ici choisir parmi les personnalités de notre histoire culturelle (occidentale) certains dont l’écriture, l’écriture de leur signature par exemple, est à l’évidence geste esthétique. Tous les enfants, dans nos sociétés, passent un temps fou à s’inventer une signature. Pourquoi ? Parce qu’elle dit le nom, donc désigne la personne civile, mais aussi parce que, en elle-même, elle est dessin, elle exprime autre chose que la civilité : l’être. J’aurais pu d’ailleurs me suffire de la signature de Pazdzerski, ceux qui ont vu ses tableaux ou qui ont eu entre les mains le livret d’Osmose savent de quoi je parle. J’aurais pu évoquer le cheminement de la signature de Buonaparte au flamboyant Napoléon de la fin… Mais je me suis offert un plaisir personnel, c’est à un artiste mineur que j’ai pensé. En écrivant « mineur » je ne fais que le citer lui-même, puisqu’il se fit connaître par la chanson, selon lui « art mineur » : Serge Gainsbourg.

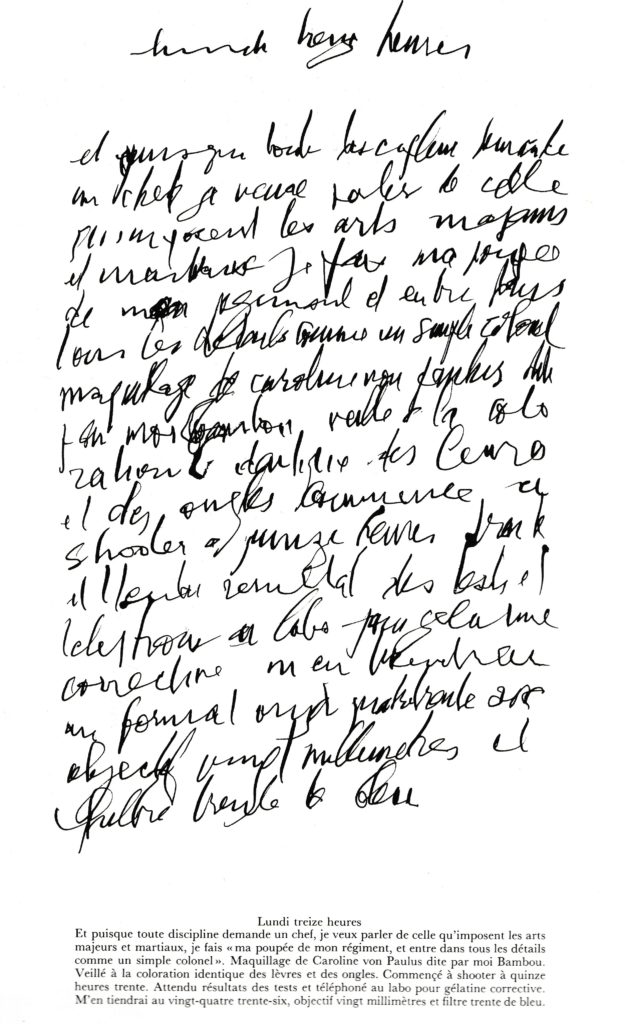

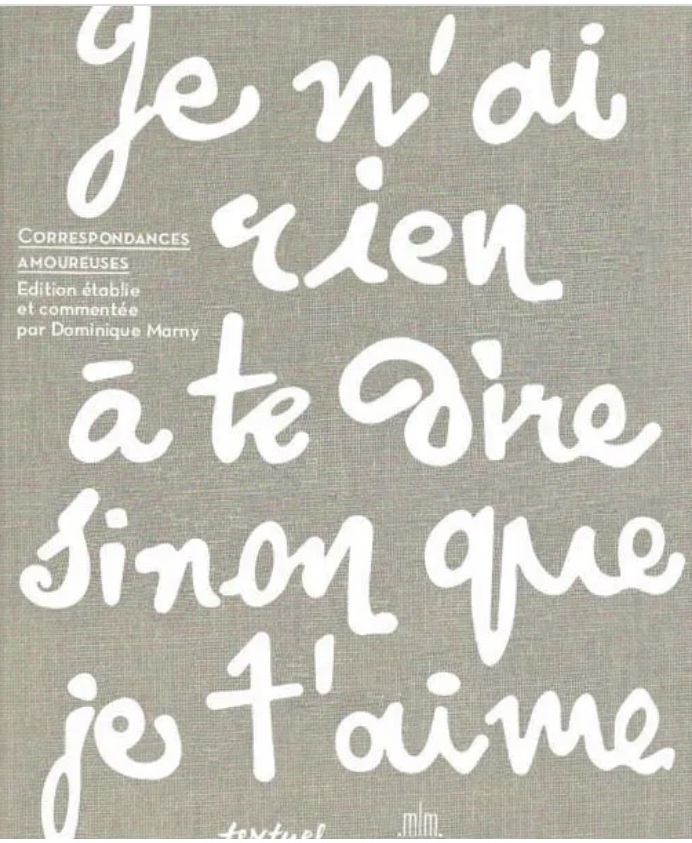

De quel chanteur contemporain connaissons-nous la signature aussi bien que la sienne ? Il faut admettre ce constat : elle l’a accompagné tout au long de son périple, du chanteur de cave adoubé par Boris Vian au Gainsbarre de la phase terminale. Et pas seule : son écriture tremblée, allongée à la El Gréco, meurtrie en un sens et arrogante dans le même temps, on l’a vue (pas nécessairement « lue » !) souvent, sur des pochettes de disque en particulier. J’ai retenu, parce que significative, une création quelque peu méconnue : le livre de photographies « Bambou et les poupées ». Le livre est méconnu parce que le photographe est méconnu, catalogué par la bien-pensance médiatique comme « érotique » parce que ses clichés n’ont d’abord été acceptés pour publication que par des revues dites « masculines » comme Lui. Les photos de Newton, de Jean-Loup Sieff et autres grands photographes de nu, sont-elles à considérer comme « érotiques » ? Oui, on peut le dire. Mais uniquement si l’on met sous cet adjectif ce que l’on retient, éprouve, pense, de certains nus de Cranach, Titien, par exemple, ou, dans d’autres registres, de Modigliani, Renoir, Balthus. Il faudrait avoir une pareille exigence intellectuelle face à « Bambou et les poupées », qui est un ouvrage mystérieux, trouble et pourtant d’une précision cruelle, une sorte de conte surréaliste sans les prétentions métaphysiques ou psychanalytiques de ce mouvement littéraire. Une promenade très classique dans un pays où Lewis Caroll aurait dénudé son Alice (ce qu’il fit semble-t-il en tant que photographe – aujourd’hui « Le pays des Merveilles » finirait à la poubelle !). Le recadrage d’une partie de la couverture met en valeur la surprenante puissance du graphe « Gainsbourg », et la page d’accueil de l’ouvrage montre à l’évidence que le peintre/cinéaste/photographe que fut Gainsbourg voyait bien dans l’écriture un « objet » esthétique, avant – et plutôt que – d’être un outil de communication. Ce qui nous ramène à notre point de départ.

La messagère, quand il s’agit d’art, sait devenir le message.