La profuse complexité de l’instant

Par Jacques Roux

Parmi les artistes les plus réputés de notre temps il en est un que la rapacité médiatique a jusqu’ici épargné. Sans doute parce qu’il n’a pas l’aura d’un Picasso, par exemple, mais surtout me semble-t-il parce que son œuvre – appréciée pourtant dans le monde entier, il suffit de recenser les musées qui possèdent quelques unes de ses toiles – se refuse à toute approche superficielle, à toute manipulation « spectaculaire ». Cette difficulté explique la lecture passe-partout de son travail proposée récemment par le Musée de Grenoble : « Les couleurs de la lumière ». De fait, comment parler de peinture sans s’interroger sur ces deux données constitutives de sa spécificité : la lumière, la couleur ? Si le titre d’une exposition a pour mission de cibler et définir au plus près la production d’un créateur, il faut reconnaître qu’ici on a fait profil bas (il y a eu pire, qu’on se souvienne du sinistre et ridicule « A fleur de peau » pour Fantin-Latour !) : même si l’on ne pense qu’aux Impressionnistes, ils seraient tant à se trouver visés par cette formule. Mais qu’importe ! Le plus important est que la très réputée institution grenobloise ait rendu hommage à ce grand peintre. Lequel, ils ne sont pas si nombreux, a laissé sa trace dans le département isérois puisque lié par ses origines à la commune du Grand-Lemps, où il est venu souvent et où ont été prises quelques unes des plus émouvantes et troublantes photographies de sa compagne et modèle (dite : Marthe). Et de lui-même. Pour le Mas du Barret, cette proximité serait un motif suffisant pour glisser dans ses pages quelques mots sur Pierre Bonnard. Mais il s’y ajoute le désir d’évoquer, sans entrer dans le détail et sans autre prétention que le souci de partager, le plaisir que l’on peut prendre à contempler une œuvre que « les couleurs de la lumière » ne suffisent pas à définir.

Le Grand-Lemps

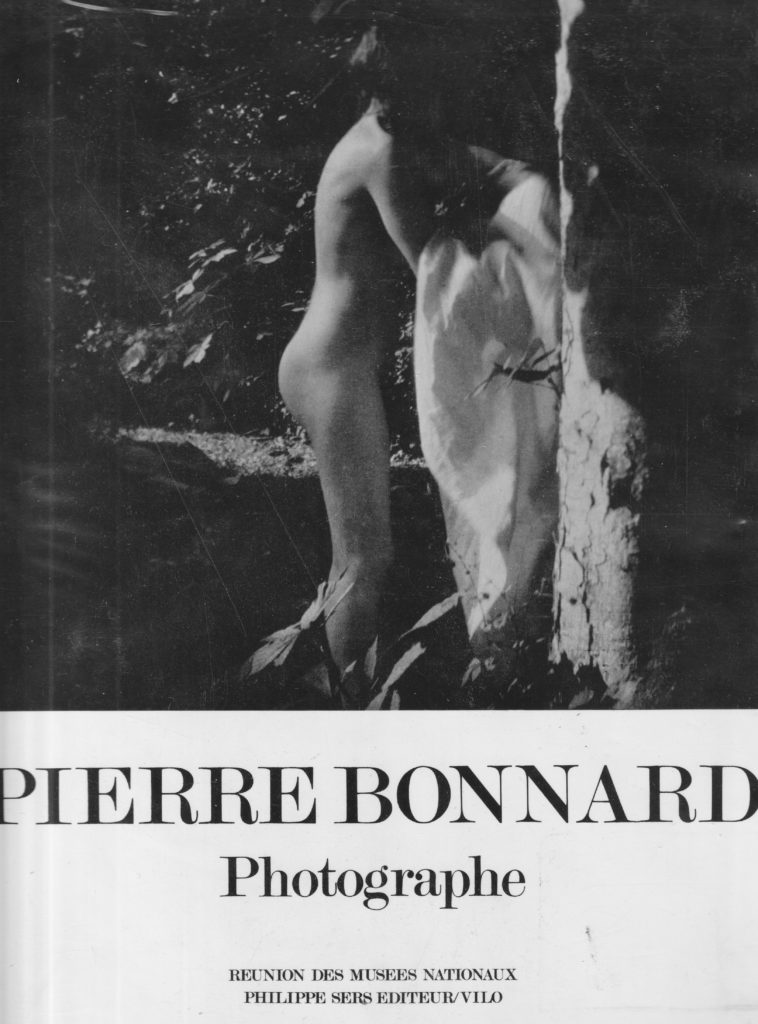

La relation de Bonnard avec le Grand-Lemps n’est pas superficielle, ses grands parents paternels vivaient ici et c’est chez eux qu’il venait en vacances. Plus tard sa mère y logea et le peintre aménagea un atelier dans la maison. Dans le parc de la propriété il reçut nombre de ses amis, peintres ou non, parmi eux Alfred Jarry l’inoubliable auteur d’Ubu Roi, étoile filante de la littérature française, disparu à l’aube de sa vie. Dans ce même parc Bonnard photographia certains de ces amis ainsi que ses proches et sa compagne, connue sous le prénom qu’elle se donna lorsqu’elle le rencontra : Marthe. Toutes photographies qui appartiennent au Musée d’Orsay ; leur utilisation dépend de lui. Il y a quelques années, en 2010 (de juin à novembre), la commune du Grand-Lemps se décida à exposer les clichés pris sur son territoire. Des déclarations des uns et des autres nous retiendrons ce constat : même pour le Grand-Lemps ce ne fut pas chose facile. L’affaire fut gérée par le Musée Hébert avec « la participation de l’établissement public du Musée d’Orsay ». Plus en amont (automne 1987), le dit Musée d’Orsay avait organisé et présenté une exposition baptisée « Pierre Bonnard photographe » rassemblant plus de 200 clichés de l’auteur. A défaut de pouvoir montrer les photographies prises au Grand-Lemps nous renvoyons nos lecteurs à l’ouvrage qui fut édité à cette occasion et dont nous scannons la couverture. Il est possible que s’en trouvent quelques exemplaires chez des bouquinistes, cette édition, due à la Réunion des Musées Nationaux et à Philippe Sers éditeur, est en effet épuisée et ne semble pas avoir été rééditée. Les bibliothèques publiques en possèdent sans doute un exemplaire et le Musée de Grenoble aussi, on peut espérer qu’ils en permettent la consultation.

Le photographe, chez Bonnard, n’éclipse pas le peintre, mais ce qu’il produit renvoie indiscutablement aux œuvres peintes. Pour exploiter le titre de l’exposition grenobloise (octobre 2021/janvier 2022) on notera que la lumière joue un rôle déterminant dans les clichés réalisés. Moins pour signifier que pour suggérer. Il suffit de regarder le nu illustrant l’ouvrage que nous venons de présenter. La lumière dessine le corps de la femme sans trahir ni sa pudeur ni son identité, elle dresse à la verticale une ligne que nous interprétons comme étant un arbre et, surtout, elle joue avec l’ombre un des jeux qu’elle affectionne : miroitement, palpitation. Que « voyons-nous » précisément dans cette zone d’ombre habitée d’éclairs lumineux ? Nous ne le savons pas. Des feuilles frissonnant, une cascade ? Peu importe, le cliché offre à la fois à notre intellect des repères rassurants (un corps de femme, un arbre) et une échappée vers un univers indéterminé, confus, propre à troubler notre imaginaire et nos émotions. Le vêtement, dont nous ne savons si la jeune femme se défait ou se vêt, condense ce sentiment flottant d’indécision dans la perception (robe, chemise, drap ?) et de satisfaction liée aux froissements ombreux rendant crémeuse une blancheur qui aurait pu n’être qu’éblouissement. Autant d’éléments que nous pourrons retrouver dans nombre de toiles du peintre, sans que la couleur ici, notons-le, soit à regretter, bien loin d’être – comme annoncé à Grenoble – une composante obligée du style de l’artiste. Car elle n’est, comme la lumière ici bien présente, qu’une des composantes d’une œuvre a priori énigmatique, réaliste certes, figurative au sens que nous donnons à ce type de représentations, mais figurant de l’indicible. Pour le moins, du « non-dit » : quelque chose s’est échappé du temps, de l’espace, que l’œil d’un homme a saisi. Savait-il lui-même ce qu’il se passait ? On s’en fiche, ce qu’il « se passait » est englouti. Reste ce moment qui ne passe pas, et dont on jouit sans comprendre ce qu’il fut. Ce flou dans la définition, que mon écriture ne peut qu’effleurer, nombre d’œuvres peintes de Bonnard nous le jettent à la face. A nous de trier dans ce que nous éprouvons ce qui mérite d’être retenu. Au Musée de Grenoble, on a isolé la composante « couleurs/lumière », ce qui relève plus de l’observation clinique que d’un souhaitable abandon aux vertiges de compositions complexes, à l’interprétation inépuisable.

Le pays des mystères

Entrer dans la peinture de Bonnard, c’est entrer dans un univers dont les clefs d’interprétation se présentent comme évidentes avant de se révéler des plus obscures. Dans la « lumière des couleurs » de ce peintre secret nichent en effet d’obscurs cheminements : de quoi s’agit-il ? Qui sont, que font les personnages représentés ? Que représentent concrètement tels et tels détails non aperçus d’abord qui s’imposent ensuite ? On connaît la « villa des mystères » découverte à Pompéi, elle renvoie à, et sans doute exprime, des convictions, des croyances, des savoirs dont l’explicitation est réservée à des initiés : tout, dans les images sculpturales couvrant les murs, s’offre en se refusant. Ce qui se montre n’est pas, ou plutôt, ce qui est se cache dans ce qui se montre. L’œil doit se faire enquêteur et face à ce qu’il reçoit doit accepter tout à la fois d’être enveloppé, immergé dans l’apparent et le traverser, chercher en lui la première et énigmatique pulsion qui l’a généré. Les mystères pompéiens sont d’ordre religieux, il s’agit de comprendre les puissances qui animent le réel, chez Bonnard il s’agit d’autre chose (même si… mais cela nous emmènerait trop loin). Il s’agit d’abord de ce sentiment, confus et complexe, éprouvé lorsque, plongé dans le réel qui nous englobe, notre intellect abandonne son poste de contrôle : les bruits, les odeurs, les couleurs, ce qui se meut et ce qui reste posé là, tout s’impose à nous si fort que nous ne sommes plus qu’un corps vibrant, ouvert par tous ses pores, tous ses pôles à un ailleurs qui devient partie constitutive de lui-même. Fouillons dans notre mémoire, ils ne sont pas rares ces éclairs de lumière, ces cris, ces bouleversements, coups de vents, coups de cœur, dont nous savons qu’ils furent après-midi d’été au bord de la mer, panique et jouissance au milieu de la foule pendant un concert en plein air, traversée d’une Venise écrasée de soleil avec, isolée, proche et lointaine, une voix chantant en italien un air et des paroles insaisissables… C’est de cela qu’il s’agit chez Bonnard, pas chez « tout Bonnard », il va de soi, mais dans les œuvres qui signent sa radicale différence, celles qui ne peuvent se trouver que sous sa signature. Une présence prégnante, pleine et indiscutée, mais étrange, mais insérée dans un contexte multiforme, aussi difficile à appréhender qu’à oublier.

Pour autant les thèmes traités par lui n’ont rien de grandiloquent. On a voulu en faire un « peintre de l’Arcadie », il ne joue pas dans ce registre. Marthe nue prenant un bain dans le parc du Grand-Lemps, des enfants et leur nounou dans le même décor, une salle à manger baignée de soleil avec vue sur la mer, ou un jardin, femmes causant ou buvant le thé, après-midi d’été à la campagne, de quoi, certes, faire penser au bonheur, mais sans l’arrière plan mythico-philosophique véhiculée par la notion d’Arcadie. Qu’il soit hanté, quel homme – homme vrai s’entend, il y a tant d’ectoplasmes qui défilent dans nos rues et occupent nos écrans – ne le serait pas, par la vieillesse, la mort, n’implique pas pour autant que ses portraits de couple, de corps, entre lits et baignoires, clair obscur et lumière électrique, en fassent un métaphysicien mélancolique et désabusé. Bonnard peint, c’est avec le pinceau qu’il pense, pas avec les mots et pas non plus au-delà des mots, dans cet entre deux corps/esprit où se forgent les théories. Ce que son pinceau cherche à rendre, d’ailleurs, est difficile à traduire en mots. Il y est moins question de penser que de sentir, de percevoir, d’être livré à la profuse et intrigante complexité de l’instant.

Prenons ce tableau de 1916 (collection particulière) : « La femme au perroquet ». Une belle jeune femme tenant comme négligemment un perroquet donne son titre à la toile. Elle centralise les premiers regards, c’est évident, mais elle n’occupe pas une place centrale et son regard semble, quant à lui, préoccupé par la personne qu’on voit apparaître à l’angle droit du tableau (pour qui lui fait face). Où se trouve cette seconde personne ? Difficile de répondre, une sorte d’enclave peinte l’isole. A ses pieds une petite étendue d’eau. Elle semble y mettre un pied et faire éclabousser l’eau. Bizarre. La jeune personne a de longs cheveux bruns enrichis de deux fleurs (ou peignes décorés ?). Quelque chose en elle fait penser aux modèles tahitiens de Gauguin. Près de l’eau des formes peuvent faire penser à de la vaisselle (il y a un pot) qui serait dans ce cas à laver : l’eau ne serait donc pas prétexte à jeu. Mais il semble qu’il y ait (en rouge) une tarte ou un panier tressé avec des fruits. Rien de certain. Derrière la dame au perroquet, et semblant l’ignorer, une autre femme se trouve. Sa tenue, son positionnement, peuvent faire penser à une femme orientale. Les trois personnes se trouvent dans un décor de type méditerranéen sans qu’on puisse décider, même si la bâtisse ocre à l’arrière fait penser à un décor maghrébin, sur quelle rive nous nous situons. Ce n’est pas tout. Regardons maintenant le pan de mer aperçu entre les deux bâtiments (celui de droite avec son balcon soutenu par des colonnes semble construit sur le roc et surplomber la baie) bordé face à nous par une barre rocheuse.

Ce petit bout de mer paisible s’intègre dans une sorte de patchwork évoquant des rochers, des herbes sauvages, une terre blanche et ocre roux et nous avons la sensation de plonger vers lui par une sorte de sentier qui coupe la toile en deux, d’un côté la femme au perroquet et sa compagne assise, de l’autre la jeune femme et le petit plan d’eau. Surplombant la baie, nous apercevons deux formes blanches. En toute logique nous devons penser : voiliers. Mais ce n’est pas ce que nous voyons. Nous voyons et ne voyons que deux formes flottantes. L’une plus grande, l’autre comme écrasée. Si nous cherchions en toute innocence à décrire ce que nous croyons percevoir, nous dirions (mais pas, bien sûr, si nous contemplions la toile au Musée d’Orsay, encadrés de savants spécialistes !) nous dirions : cela semble être du linge qui sèche, accroché à deux fils rendus invisibles par la distance et les effets de lumière. Qu’on le dise ou pas, qu’on le pense ou pas, le fait est là : nous n’identifions pas ce que nous voyons. Reste la sensation, une sensation de blanche agitation au dessus du bleu marin. Souvenons-nous du vers de Paul Valéry (Le cimetière marin) : « ce toit tranquille où dorment des colombes » : ne s’agit-il pas du même artifice ? Valéry étant confronté, lui, à l’obligation de traduire en mots la sensation éprouvée en percevant des taches blanches s’agitant au loin dans le bleu de la Méditerranée. La mer reçue par l’œil comme un toit en surplomb, des colombes y vaquant à leurs occupations de colombes, indifférentes et rêveuses.

Ces annotations, fragmentaires, on peut y revenir à l’infini, sont autant de plongées dans un tableau que nous ne parvenons pas à réduire à une anecdote. Nous sommes loin du « Radeau de la Méduse » ou de « La liberté guidant le peuple », tout aussi riches, nous ne souhaitons pas dire le contraire, mais dont l’intention se veut explicite. Chez Bonnard, chaque élément peint semble se replier sur lui-même et protéger sa vérité. Paradoxalement, le caractère indéterminé du sujet, les équivoques multiples repérées ici et là dans les détails, provoquent, outre la curiosité, une sorte de fascination : la séduction, comme souvent dans les rapports entre humains, nait de l’incapacité dans laquelle on se trouve de se « faire une idée » précise de l’objet de contemplation. Regarder la « Femme au perroquet » c’est entrer dans une sorte de labyrinthe chatoyant rendant compte d’un moment, ponctuel mais composite, vécu par le peintre, un peu comme si s’étaient imposées à lui, tout à la fois, des évidences et des énigmes, mêlant formes et couleurs, des situations perçues mais difficiles à interpréter et des sensations visuelles impératives bien qu’à la limite du mirage pour certaines d’entre elles. Nous ne pouvons rien décider, ni de la raison qui pousse cette femme à sortir avec son perroquet et l’exhiber ainsi, ni de ses relations avec les deux autres femmes, dont nous comprenons mal ce qu’elles « fabriquent » comme on pourrait le dire vulgairement. Et cela nous plaît, autant que le souvenir persistant d’un réveil de sieste en plein été, soleil, chaleur, couleurs mouvantes du ciel et de la mer, personnes étrangères entrant et sortant de notre champ visuel, comme si, sans nier la réalité, notre rêve perdurait.

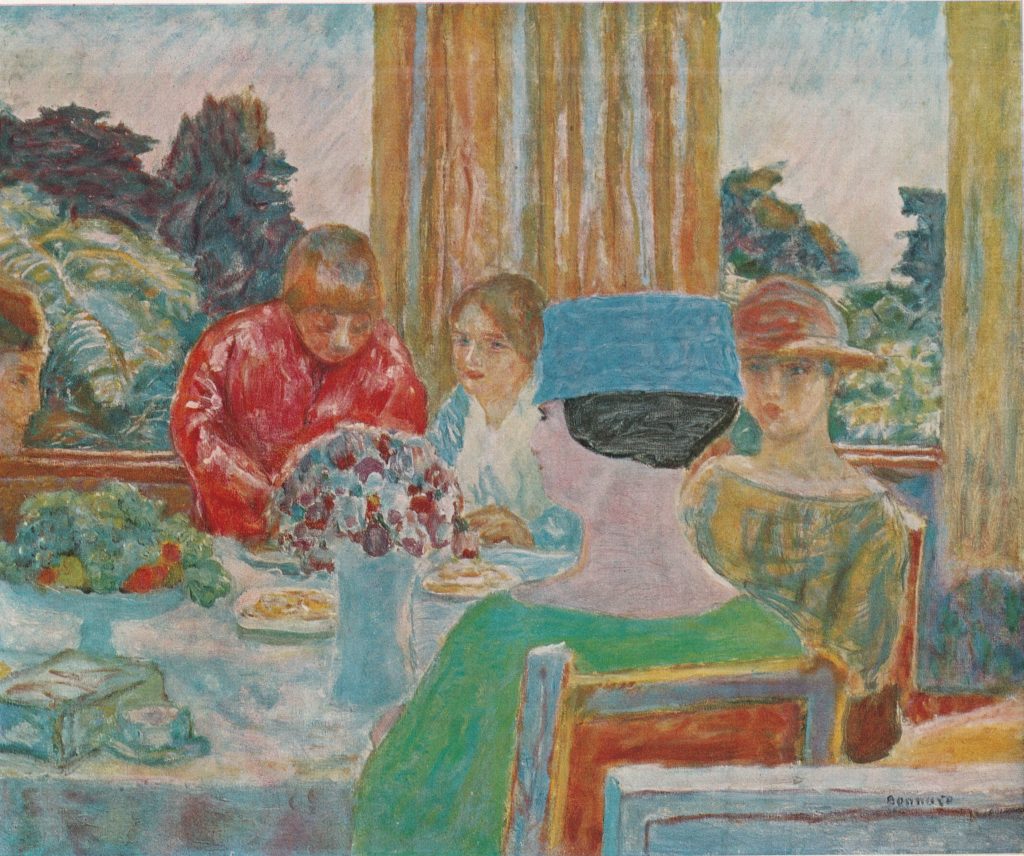

Cette dame au chapeau bleu

Il serait plaisant que le lecteur de cet article plonge à son tour et avec ses mots dans la contemplation du tableau qui suit : « Le thé ». Parce que l’étrangeté ici naît de l’extrême simplicité, la banalité même, de l’argument. En mains privées, daté de 1917 il est néanmoins, comme le précédent et bien d’autres, d’une datation imprécise, Bonnard revenant indéfiniment sur le motif. On a souvent évoqué l’ombre de Marcel Proust lorsqu’on commentait ses toiles. Mais pas seulement pour ce qu’elles montrent et donnent à ressentir : leur manière de travailler, à tous deux, est dans le fond assez proche. « L’imprécision » que nous avons soulignée chez le peintre n’étant que le constat de notre difficulté à interpréter une scène, un détail, sur lesquels il se serait attardé, comme si les impressions, les allusions, les références, les souvenirs même, s’étaient peu à peu fondus en une seule forme ou touche de couleur, aussi chargées de sens multiples qu’une phrase de l’écrivain, porcelaine fragile résistant à toutes les manipulations.

Il s’agit d’un tableau si simple : quatre dames se sont réunies pour boire le thé ! Non, cinq. Puisqu’à gauche, pour nous, coupé par le cadre un visage apparaît, vers qui se tourne la dame au chapeau bleu qui nous tourne le dos. Elle tourne le dos au peintre, en réalité ; on est entre filles. Le peintre – dans son cadrage on retrouve le manipulateur de l’appareil photo – paraît se situer derrière une chaise placée dans le dos de la dame au chapeau bleu. Discret, silencieux. D’autant plus silencieux que personne ne parle. La dame en rouge (rouge orangé comme celle qui ouvre notre article ?) pourrait être définie comme l’hôte : masquées par le bouquet ses mains préparent quelque chose… Des parts de gâteau, le thé ? Derrière les fenêtres une végétation luxuriante, si luxuriante qu’elle semble même menaçante au dessus d’elle. C’est une scène d’intérieur, un portrait de groupe, il ne se passe rien, de visible, personne ne parle, que cherche donc à nous montrer le peintre ? Deux belles natures mortes, le bouquet et ce qui pourrait être une coupe de fruits. Il y a déjà des assiettes sur la table : les gâteaux que prépare la dame en rouge ? Trois chapeaux sont visibles (la dame coupée, à gauche en porte peut-être un, rien de sûr). Le plus arrogant est ce chapeau bleu qui nous tourne le dos et semble plus ou moins contrôler la scène. Comment ne pas observer qu’il surplombe une courte chevelure, à la garçonne, et un cou superbe que le pinceau a bien travaillé. Concurrencé à droite par celui de la dame au chapeau rouge, jeune et gracieuse. N’occultons pas le fait que le chapeau bleu vient s’immiscer – par la magie d’un des ces effets d’à plat que le peintre affectionne, écrasant les distances et les profondeurs, sans les occulter pourtant, voir le tableau précédent – dans le rendu des deux visages féminins qui lui font face. Il empiète sur les cheveux et le col de la dame de gauche, il dessine une ligne tremblée du chapeau au milieu de la joue de la dame de droite. Notant cela nous en percevons la banalité et pensons : en fait, sur ce tableau, je n’ai rien à dire ! Et dans le même temps s’installe un irréfutable constat : mais je ne me lasse pas de le contempler ! Comme le peintre, « discret et silencieux » je me suis immiscé dans cette séquence « only girls » comme certaines le clament aujourd’hui. Une sorte de passager clandestin. Pas de scandale à espérer, ni de scène érotique, il ne s’agit que de l’heure du thé ! Mais mieux que ça : l’opportunité de se retrouver de l’autre côté du miroir, d’accéder à quelque chose qui ne relève pas de l’interdit mais de l’inaccessible, l’ailleurs absolu, l’intime dans son essence.

Ce « thé » est un exemple assez fascinant du pouvoir de Bonnard à figer un instant dans ce qu’il a de plus vide, rien ne se passe à proprement parler (sauf la manipulation de la dame en rouge… qui reste invisible), et de plus riche en micro informations de tous ordres, regards qui s’évitent mais s’épient, confrontation d’armes de guerre sophistiquées, les chapeaux, et, cerise sur le gâteau, le suspens quant à la suite. Le meilleur dans un feuilleton est le « à suivre » qui ponctue l’épisode qui s’achève. Cette œuvre étonnante n’est qu’un « à suivre » géant, que le voyeur masculin déguste par avance avec délice.

Ainsi peint Bonnard. Et lui seul.