Michel Jolland

Dans son récent article, Jacques Roux, interpellé sur le sujet par un lecteur du Mas, donne son sentiment sur la question des emplois stylistiques de « nous » en lieu et place de « je ». Il se demande notamment si ce choix relève d’une simple affaire de convention ou s’il ne serait pas plutôt révélateur de la personnalité de l’auteur. Et il m’invite à ajouter mon « grain de sel ». La mission est délicate car dans son approche très personnelle l’ami Roux n’en développe pas moins un argumentaire qui vise juste et balaie largement le terrain. Ajouter quoi que ce soit exposerait au risque de paraphraser ou, pire, de mal redire ce qu’il a formulé clairement. Je vais donc changer de registre et construire ma contribution à partir d’éléments glanés au fil du temps dans divers sources documentaires. Depuis plusieurs années en effet, l’interrogation sur l’emploi du « nous » ou du « je », souvent liée d’ailleurs à la problématique du statut des connaissances produites par des chercheurs ne disposant ni des qualifications universitaires ni des fonctions institutionnelles appropriées, occupe sporadiquement l’équipe du Mas du Barret.

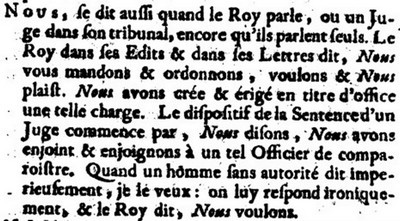

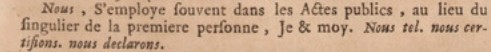

La curieuse légende de l’image mise en avant, entièrement inventée pour les besoins de la cause, m’a été inspirée par le dictionnaire de Furetière. Publié en 1690, c’est le premier dictionnaire de la langue française à évoquer l’usage du nous au lieu de je.

En réalité, cette réponse ironique souligne surtout la majestueuse élégance verbale du Roi qui, fort de son autorité absolue, exige et ordonne à tour de bras sans utiliser le très commun « je ». Quelques années plus tard, en 1718, la seconde édition du dictionnaire de l’Académie Française est plus minimaliste.

Dans son grand dictionnaire, Émile Littré dégrade encore l’effet de majesté en rapportant cette citation de l’académicien Marmontel : « – Dire nous, quoiqu’on ne soit qu’un, lorsque celui qui parle est un souverain ou une personne constituée en dignité, et qu’elle fait un acte solennel de sa volonté ou de son autorité : usage qui, je crois, prit naissance chez les empereurs romains, lorsqu’ils faisaient semblant de prendre l’avis du sénat et d’exprimer dans leurs édits une volonté collective ».

Depuis le XIIIème siècle où son usage s’est installé, le « nous de majesté » a fait du chemin. On le retrouve aujourd’hui chez les hautes autorités religieuses (le Pape ou les évêques) ou civiles , comme par exemple dans l’expression rituelle employée lors des remises officielles de décorations.

Il est plus rare de le trouver dans les échanges de la vie courante. Et pourtant, au risque de tomber dans la facilité, je ne résiste pas à rapporter ici une anecdote vécue. Au milieu des années 1960, j’étais étudiant à Grenoble et je suivais les cours d’un professeur assez novateur tout en étant plutôt «Vieille France ». Sa femme aussi donnait des cours et elle était parfois chahutée par quelques esprits subtils et malicieux qui s’ingéniaient à l’embrouiller dans ses explications. Le mari se faisait alors un devoir de jouer les redresseurs de tort « Notre femme nous a dit… ». Cet emploi majestueux de la première personne du pluriel inspira, en mai 1968, un commentaire grand format sur le tableau de sa salle de cours : « NOUS SOMMES UN C..» !

En ce qui concerne je à la place de nous dans les écrits, les spécialistes, à partir d’analyses fines motivant des classifications circonstanciées, distinguent une grande variété de raisons, généralement liées au style, à la volonté d’inclure le lecteur dans le discours ou de créer une forme d’empathie avec lui. Parmi toutes ces figures linguistiques, celle qui vient spontanément à l’esprit est l’emploi conventionnel de nous dans certains écrits scolaires ou académiques : « Dans une première partie, nous… ». C’est un peu l’archétype du nous de modestie car il est souvent présenté comme une salutaire mise en retrait de l’ego au profit d’une certaine identité collective. Faut-il pour autant en conclure qu’employer je est nécessairement faire preuve d’immodestie, d’impolitesse, de pédanterie ? Ou, pour prendre carrément le contrepied, défendre l’idée que nous peut tout aussi bien traduire prétention, suffisance, exhibitionnisme ?

L’édition actuelle du dictionnaire de l’Académie française donne cette définition du mot modestie : « Retenue dans ce que l’on pense et l’on dit de soi », et précise que le « pluriel de modestie » est l’emploi de la première personne du pluriel à la place de la première personne du singulier, « dans les occasions où le je pourrait passer pour marque de présomption ». Dit autrement, la modestie résulte du sentiment d’humilité mais aussi des capacités à déterminer, peser et assumer ce que l’on est et ce que l’on dit. Cette approche convient bien au Mas du Barret. Sur ce site éclectique, chaque article est un coup de cœur. Il n’y a ni ligne ni charte éditoriale, et les auteurs emploient je ou nous selon les circonstances. J’ajoute qu’ils sont arrivés à un moment de leur vie où, en toute responsabilité, ils trouvent légitime d’écrire avec leur personnalité, la singularité de leur histoire, leur propre vision du monde. Dans ces conditions, je crois sincèrement qu’il n’y a rien d’étrange à ce qu’ils s’expriment à la première personne du singulier.