Jacques Roux

A la date du 16 septembre de l’an dernier je publiais un article consacré à la disparition, dans les faits et dans les mémoires, du Petit Musée du Bizarre de Lavilledieu (07). Création d’un de ces aventuriers de la culture qui, sans les trémolos de voix, les demandes de subventions, les défilés dans les rues, ouvrent des portes nouvelles à nos sens, notre imaginaire et nous enrichissent durablement. Je parle de Candide, né Serge Tekielski. Or cet article n’a pas satisfait que mon désir de rendre hommage à une des personnalités les plus importantes que cette petite région ardéchoise ait connue, il a suscité quelques réactions et m’a donné à comprendre que Candide n’avait pas fini de cultiver nos jardins (clin d’œil).

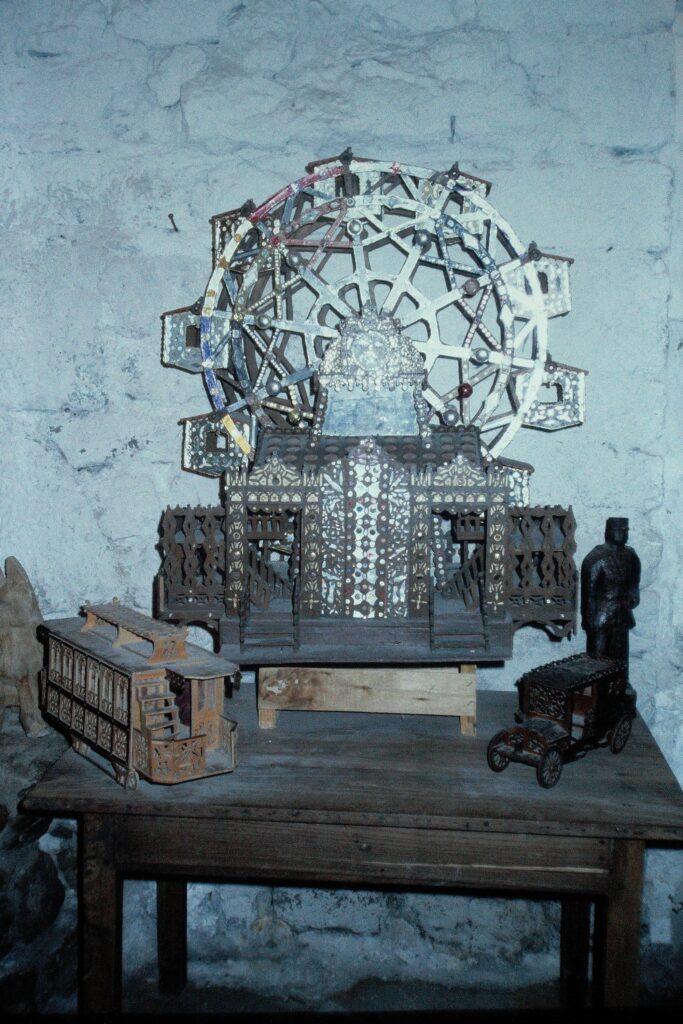

Trace du génie humain

Sur le plan local, je ne cacherai pas, parce qu’elles m’ont touché, qu’il y eut quelques remarques, d’ordre affectif, plutôt positives (même si quelqu’un me fit remarquer que « tout ça » – mon article – c’était « long à lire » !) La personnalité de Candide et la richesse de son « Petit Musée » ont clairement été oubliés des responsables culturels et politiques, mais les gens du coin se souviennent de la faconde et de la générosité du bonhomme, et du succès de l’institution, déconcertant vu sa situation : un quartier perdu d’un village ardéchois ! Pour certains, semble-t-il, il relevait néanmoins plus du capharnaüm que de l’institution muséale, reproche amical que l’on peut accepter : pour comprendre et apprécier la richesse exceptionnelle du Petit Musée du Bizarre il fallait mesurer l’audace d’un projet hors norme à cette époque et à l’évidence plus encore aujourd’hui. Cette audace consiste à prendre à rebours toute l’imagerie fantasmatique qui hante les notions « d’art », « artiste » « musée ». Le Petit Musée du Bizarre allait chercher la création là où, justement, ces fantasmes ne le supposent pas, dans le petit peuple, chez les gens du commun. Ici pas d’artiste avec un grand A, de créateur d’essence supérieure, de droit divin, pas de « Maître », pas « d’École » : la seule et pure envie de « faire quelque chose de ses mains », l’anonymat comme signature.

Candide avait sans doute la conviction profonde qu’en ce domaine, pas plus d’ailleurs que dans le champ social où elle régit tout, il n’est de hiérarchie, Dans un des documentaires que la chaîne 3 lui avait consacré il déclarait qu’il souhaitait retirer du « marché » ces « objets », façonnés par des inconnus indifférents à, sinon ignorants de, toute notion « d’art ». Les sauver de l’argent, de la spéculation, comme la plupart des musées nationaux le font avec les œuvres des « grands » artistes. On sait qu’hélas cette belle intention ne lui survécut pas. Mais ce n’est pas lui faire injure que reconnaître qu’après tout ce retour à la fange mercantile ne fait que confirmer son intuition originaire : il s’agit bien là de la trace du génie humain, et puisque nos sociétés ne savent l’apprécier qu’en termes monétaires, ces œuvres là, non signées, non datées, fabriquées dans l’ombre de leurs maisonnées par des êtres qui ne furent et ne resteront que des ombres, se sont révélées avoir une vraie « valeur » !

Un collectionneur

Il se trouve que, parmi les courriers reçus il en est un d’une personnalité qui semble avoir partagé avec Candide le goût de ces œuvres d’art « non homologuées » si je puis risquer cette formule grinçante. Personnage assez haut en couleur, d’après ses courriers, toniques, Pascal Pernot commence par me rassurer quant à la « disparition du Petit Musée » : « Mais si, il a laissé des traces, et j’ai moi même pu acquérir quelques objets majeurs de cette provenance, et suis soucieux de préserver leur histoire, leur passé… ». Difficile bien sûr d’en dire plus mais il semble bien que M. Pernot ait consacré lui aussi une partie de son existence, et de ses revenus, à se constituer une collection du type de celle que l’on visitait à Lavilledieu. Et ses propos : « je suis soucieux de préserver leur histoire, leur passé » vont dans le sens de l’action initiée par Candide. Je ne résiste pas au plaisir de citer l’énumération qu’il fait des objets, achetés par lui, issus des collections du Petit Musée ; je sais en effet que nombre de ceux qui ont lu le premier article s’inquiètent du devenir de certains des objets qu’ils y ont contemplés et dont l’image, depuis, squatte leur mémoire, « J’ai donc la porte avec calendrier religieux que j’ai étudié à fond, la marotte à bonnet, les deux compositions d’Armand Avril, le zinc de Fernand Michel, le lit aux centaures, une belle armoire gravée au couteau, une sorte de pot à trous pour faire pousser de l’herbe (…), quelques babioles, sculptures, un pot à crayons en os type travail de tranchées, quelques affiches, le livre d’or d’une expo etc, un petit tableautin de fibres végétales … J’ai malheureusement dû faire des choix, parfois trop rapidement, et j’ai vu s’évanouir les Lattier, et d’autres œuvres majeures … »

Un historien

Parmi les autres courriers, reçus au Mas, générés par cet article du 16 septembre 2024, il en est un qui ouvre, pour les amis de Candide et les amateurs du Petit Musée, d’excitantes perspectives. «Bonjour, je viens de découvrir sur votre site Internet votre article sur Serge Tekielski dit « Candide » et son « Petit Musée du Bizarre ». Je suis en train d’écrire un livre consacré à l’histoire de ce lieu aujourd’hui disparu et à son créateur. J’ai déjà recueilli des témoignages de plusieurs personnes qui l’ont connu et j’en recherche d’autres (…) ». Signé Julien Gonzales, Cet historien tombé du ciel était en fait originaire de Dijon, connaissant bien l’Ardèche, département dans lequel il avait déjà mené une étude, et il s’était pris d’un grand intérêt pour le Petit Musée du Bizarre et Candide. A l’époque de ce courrier, il avait déjà contacté en effet un nombre incalculable de personnes et personnalités et nous savons qu’il n’a pas cessé puisque depuis nous avons, grâce à lui, repris contact avec Michel De Marco, brillantissime correspondant de La Tribune de Montélimar dans les années 80 et dont J. Gonzales savait qu’il avait consacré de nombreux articles au Petit Musée. C’est aussi Julien Gonzales qui nous apprit qu’un autre projet d’ouvrage sur Candide avait été, sinon en gestation, du moins rêvé par l’éditeur Hervé Ozil et le photographe Jean-Luc Meyssonnier, Ce dernier il est vrai peut, comme nombre d’artistes régionaux, peintres, sculpteurs, photographes, se montrer reconnaissant vis à vis de Candide qui le fit exposer quand il n’était pas encore une signature respectée. C’est encore Julien Gonzales qui corrigea une des approximations de l’article publié sur le Mas : Candide n’avait jamais été « dans la marine marchande », information qui m’avait été transmise autrefois et que je n’avais pas eu la curiosité de vérifier. En revanche il avait été militaire de carrière, Information que j’aurais pu découvrir si j’avais lu alors l’article de Jeanine Rivais (« Le Petit Musée du Bizarre Entretien avec Serge Tekielski dit Candide » – disponible sur Internet). Dans cet entretien, en outre, Candide confie une des raisons de sa venue en Ardèche et de sa vocation à créer un « Petit Musée » : sa mère avait une petite brocante à Lyon, et il lui arrivait de donner un coup de main. Un client, devant certaines des « curiosités » qui fascinaient le futur Candide, et dont il allait garnir ses collections, lui aurait déclaré que « Lyon méritait mieux que ces cochonneries ». Un jugement propre à susciter les plus saines des colères, celles qui poussent à s’engager, et à provoquer les sarcasmes de la célèbre (et néanmoins bien oubliée aussi) Mère Cottivet.

Le lieu de tous les possibles

On m’autorisera cet intertitre naïf et très « lieu commun » mais, à replonger dans mes souvenirs pour ces quelques lignes, le Petit Musée du Bizarre me paraît comme une sorte de paradis sur terre. Le bon dieu n’y portait pas barbe blanche et il ne prétendait pas avoir tout créé de ses mains. Pourtant, toutes ces « bizarreries » accumulées, plus étonnantes, plus fascinantes les unes que les autres, c’est bien lui qui les avait dénichées, rapportées à la maison, arrangées du mieux possible et offert à tous les regards.

Gratuitement !

N’oublions pas qu’il n’y avait pas de « droit d’entrée » au Petit Musée. On disait bonjour, on circulait, on s’en allait. Oh ! Très certainement on croisait le « Conservateur et Balayeur en chef » et, pour de vrai, on ne s’en allait pas comme ça : on traînait, on revenait en arrière, on commentait, on repartait avec dans le crâne une petite case en plus. Il y avait dans cette case une sorte de lumière joueuse, optimiste, qui vous réconciliait avec l’espèce à laquelle vous appartenez. D’autant que vous aviez croisé des artistes dont vous ignoriez tout et dont les œuvres vous avaient « scotché » comme on disait alors, et vu sur la table des bouquins édités par le maître des lieux, vus « nulle part ailleurs », dont les « Proverbes et dictons d’Ardèche » de Georges Massot, plongée abyssale dans les profondeurs des savoirs et croyances populaires du lieu. Non, Candide n’était pas le bon dieu, mais , tant pis je vais me fâcher avec pas mal de monde, son paradis à lui avait vraiment de la gueule ! Et jamais on ne brûla de sorcière, ni ne créa de tribunal d’inquisition en son nom. Une vraie bizarrerie, quoi !

Photos de l’auteur. Droits réservés.